特徴1容易に“象れ”る“千尋”

“千尋”を描くことが出来るまで三年はかかるが、しかしこれを自分

のものにすれば、相手を容易に二、三歩の歩きで倒す事が出来る。

特徴2“呼吸”のエネルギー効果は抜群

“玄”は呼吸のエネルギーが元でパワーではないから“千尋”を描く

から相手のパワーを放散させる。

特徴3快適な“舞”環境

パワーを発する相手でも “舞心”があるかぎり象りも柔らかい、だか

ら衝突しても我がパワーが抜けているから快適に象れる。

特徴4“芸術”に通じる

芸術家のリズム(歩)メロディー(象り)ハーモニー(心)風景、色

彩、舞、等は“象り”“歩六法”“柔六法”自然の在り方にフイット

している。

特徴5広範囲に“象る”理法

体当たり、パワーで押す、パワーで引く、拳で突く、殴る、蹴る、相

手の景色に合わして、象法により“象る”ことが出来る。

特徴6一人“象り”は不可能が可能になる

稽古しても強くなる保証はないが、だけど、空気の中でやりぬいてこそ

“象り”の整った良い癖が残るから、今日も自彊する。

特徴7快適に証明する“印可状”

この無象の“象”の相伝書の無い人は、初段~五段まで、又は継承状を

所持していても商伝である為、信ずるに値しない。 念の為!

円=千尋

円には始めも終わりもない、また姿もなく、形もなく、目の前で明

滅している宇宙の過程でもある。

然し円は繊細であるから意識の訓練と同時に、するどい自律感覚を養

成する過程でもある。自律感覚とは相手の勁を体の外側を流れる衛気

で聴勁する、その働きを意識と存在する感覚をもって小脳で保存して

有事の時は無為の勁に無理をしないで使って変化をする、それが自律

感覚の妙である。

その妙を自得するには、身体のパワーを抜き背骨を真直ぐにして、そ

の背骨が風になびく柳のように、柔らかく揺れながら千尋を描き、無

に帰りながら動きを徐々に小さくする。

同時に千尋も小さく描き、やがて体が静かに止ったようになるが実際

にこの千尋は体の中で回転し続けている。

だから千尋は止まる事がなく水平に回り、広がったり、縮んだり、縦

斜めに変化し、時計回りで回たり、また、反時計回りの時もある。

そうして千尋はあらゆる所に現れ、総ての事に応じるのである。

また呼吸をするときは円環呼吸で行う。円環呼吸とは、息を吸うため

に、吐く息を止めないと言う事である。

要するに千尋のように丸く呼吸をすることである。

故に事の作用点(パワー)を線で(千尋)で吸収(息を吸う)して、

潜在能力(気)を意識によって(息を吐く)事である。

その呼吸は(スー)と息を吸う(フー)と息を吐くその作用は(スー

)では柔らかく(フー)では重く、この二者の相対を核「背骨の命門

と陽関の間の無名のところが玄の住む核である」で呼吸をする。

21世紀のアートスポーツの呼吸は、斉下の丹田で呼吸を行うことは

絶対しない。

そして千尋を描きながら相手を投げようと思う心は持たないことであ

る。

しかし、この千尋は太極図のように千尋の中で陰と陽が絡み合うよう

に回転し、同時に対照的な二つの能力が一つに融けあって動いている

と言う論は末のことである。

よって、この千尋は中間より出て玄妙の位を取るのである。

その本質は陰でもなく陽でもない二つの極を合わせた中にある無極で

あって、だから千尋の本体を知ることで有無の真理も理解ができる。

宇宙=有無

有無とは、お互いに他にたよって存在している一つのプロセスの両

面である。それは奥深くて計り知れないから「玄」としか形容する事

が出来ない。

即ち太極の始まりは物体も形象もない宇宙の本体であるからこの状態

を「無」と呼ぶ。

この無は常に物を生み出そうとするものであるから、無が創生の作用

を起こした時に万物が生まれてくる、これを「有」と呼ぶ。この有は

常に物を滅亡へ向かわせようとしている。

有と無、この両方の対立は転化を含んで存在する本質を受け入れれば

その秘密の妙が見えてくるから、その神秘なる「玄」は互いの欠けた

部分を補いあう友人関係を表す陽、「妙」は物事を受け入れる陰、こ

の玄妙の言葉を陽、あるいは陰だけで表現することは有無の真理の反

面を言うだけである。

しかしこの神秘が千尋であると理解すれば、この本質は陰でもなく陽

でもない二つの極の中心統合の中にある無極である。

その根本的な玄なるものからあらゆる変化と推移し、神秘なる妙を象

る森羅万象が現れる。

だから天地の始めが「無」である事がわかれば千尋の奥深さもわかる

し、万物の根源が「有」である事がわかれば、妙の作用の広大さがわ

かるものである。

そうして万物は瞬時も止まることがなく永遠に変化し続ける。

変化こそ宇宙の本質である、だから無為無作の自然を尊び、我もまた

永遠に止まることがなく千尋を描いて無に帰る。

しかし、千尋は無極であるから奥には更に深い秘密が隠されていると

思うから潜在力を無象の”象”で大切に扱うことで扉を開くことが出

来る。その扉の中に太極の舞が見える。

蘊奥=玄

(パワー)=強いが軽い。陽だから反作用が起きる。

(玄)=弱いが重い。陰だから作用が大きい。

性質面から両者をとらえると、こういうことになる。この強、弱の二

者が半々で宇宙のバランスをとっている。玄があるから(パワー)も

存在するのだが玄が存在しなければ宇宙も存在しえない。

同様に“玄”を為すものにもさまざまな現象を起こすものがあると思

うが太極舞の“玄”は呼吸と重力がエネルギーになっていると思う。

玄はとても弱く、少しでも力むと隠れてしまう。だから対立関係では

なくバランスなのだ。

“玄”は(パワー)を吸収したり、時には封鎖することもある、この

性質ゆえに(パワー)は徹底的に排除しなければ“象り”が見えてこ

ないのだ。

それには、“玄”のエネルギーは(呼吸)ポテンシャルを高くしなけ

ればならない。

そのエネルギーを高めるには学習とトレーニングしかない。

更に、進化する必要がある、進化しようとするには何かを捨てなけれ

ばならない。それは形とパワーだ。

そのように、パワーを徹底的に排除することによって、実際に法とな

りえる要素を発現し始める、そのエレメントは宇宙と同じく千尋であ

るから筋力でないものが相手を動かし得るということが、確かに少し

ずつ明らかになってきたのだ、概念的ながら“玄”の質を示すものと

してエネルギー量やパワーの大きさそのものを示す物理方程式ではな

いが“玄”というものを漠然とでも把握するため、また、その構成要

素を理解するための助けになると思って次に示してみた。

玄=概念

私だけの定義。勿論、普通は重力の大きさを変へることは出来ないが私自身が体で証明したものを、この書で公開する。

玄=1/パワー×重さ×1/(正時間1時間)2×肘/手1/パワー→パワーが弱く成れば成るほど玄が大きくなる。

1/(正時間1時間)2→バランスのとれた時間肘/手→手のパワーが強いほど肘を捻れないそして肘が働かないときは玄も消えてしまう。

勿論、膝も同様である。

太極舞=象り

象り=玄

玄 =重力×千尋

重力=ポテンシャル(呼吸)スーフー

千尋=円×肘の捻り×伸ばす×曲げる

円 =舞×景色

舞 =点×線×面×歩六法(捌き)

景色=自分の舞う姿×相手の動作

・点×線×面=接触の三用

・ポテンシャルの(呼吸)は、重力のバランスを整える。

・小指の点は、(パワー)の大きさを無くする。

・肘の捻りは、重力を大きくする。

・膝の屈伸は、体の移動を柔らかくし、肘の圧を透明にする。

これで“象り”がどのように作用するのか解釈することが出来たが

その用途は何か?

それは景色を“象る”では景色とは何か?

景色とは、掴む、殴ぐる、蹴る、短刀を使う、体当たり、足取り、

それ等の動作は景色であるが。

また、その景色を象る姿も景色である。

変化=正×奇

寄正の変→変化の基本は正と奇の二種にすぎないが、正は奇を生み奇

は正となり、これを組み合わせれば、色の三原色と同じく無限に変化する。

もう少し“玄”の事を考えて見よう。

万物の根元つまり宇宙を構成している実体は、すべての銀河とその周辺には通常の物質の10倍もの、未知の物質が漂っている、それが暗黒物質(ダークマター)だ、そして通常の物質はダークマターが存在するところに集まつている。

もちろん、自分達の周りにも存在するが、通常の物質は4%と、ダークマター23%の総量は、宇宙の曲率を0にするのに必量の要な27%しかないらしい。

宇宙の曲率を0にする、必要な量の残りの73%はダークエネルギーだがその正体は分からない。

と…………アリゾナ州立大学宇宙物理学者のローレンス・クラウス教授が曰く。

この宇宙を動かす暗黒物質を、象水流は“玄”と記号した。

万物は流転する。それが宇宙運動の原則であり、“やわら”の運動形

式でもある。

“やわら”は一定不変のものとしては、とらえる事はできない。

老子の言葉を引用すると、本来、宇宙は無限定なものであるから「無」としか言えないが、時間と空間に制約された現象として万物があるから、「有」と見ることができる。両者はじつは同じ本体から出ている。

「無」とは常にものを生み出そうとするもの、「有」とは常にものを滅亡へ向かわせようとするものである。

「無」と「有」この両者は対立と転化を含んで、止むことがなく運行する「無」と「有」この両者は対立と転化を含んで、止むことがなく運行する根元の作用、それは奥深くて、はかり知れないから、“玄”としか形容することが出来ない。と老子は曰く。

その根元的な“玄”なるものから、あらゆる変化、“象り”が生まれる

その様であるから、「無」と「有」のように“玄”と言う記号と「パワー」と言う記号は相対であると思える。

だから“玄”の(弱)が(パワー)の(強に)勝ることが私の考へだ

その現象をこの書であらわしたい。

従って有無の本体を知ることによって玄妙の真理も理解ができる。

象り=玄妙

玄とは無と有、両者の対立と転化を含んで止むことなく運行する

根源の作用である。それは微妙で深遠で計り知れないからである。

その根源的な玄なるものから、あらゆる変化し、推移し、神秘なる

「妙」を象る、森羅万象が現れる。

だから宇宙の本体は無、無が創世の作用を起こして天地が生まれる

そうして万物は瞬時も止まることがなく変化をし続ける。

変化こそ宇宙の本質であるから、大自然を重んじ、我もまた無心に

帰る。

無心と雖も心なきに在らず、ただ平常心の事である。

故に象りは宇宙の根源と同じものとして言えば、玄は心で、妙は気

である、心気はもともと一体で、気は象りの中を巡って心の妙をな

す。だから象りは心、心は見えないが気の主人で、その心は内にあ

り、気は外にある、象りは気に従い、気は心に従う、心が動かない

時は気も動かない。

心が止まる時は気も塞がって手足は虚になって固く、心が物事に止

まる時は気が滞って融和する事がない、だから内外も一体であると

言える。

また、気が先立つ時はつまずき、気が閉じるときは固まる、だから

気を心にしっかりと引き止め、その急ぐ気に心を引かれないように

静まることが肝要である。

けれど心を静めると言うが、心を一所に止めると言う事だけではな

く不動心の位を取れと言う事である。

よって心を止めず外へ向ければ気は融和するもので、だから気は理

であり、理は象りがなく人の器量によって物事の作用が現わすだけ

である。

器量がなければその理は見えないが、宇宙の妙用は陰陽の変化によ

って現れ、人の宇宙もまた心体自然の応用であって、往くに形なく

来るに跡なし、形あり外見が在るようなものは自然の妙用を象るこ

とが出来ない。

自然=静動

白楽天の詩に「動く者は流水を楽しみ、静かなる者は止水を楽し

む」動を好む人は雲の中より光る稲妻や風に揺らぐ灯かりのような

もの。

静を好む人は火の消えた灰や、立ち枯れた木のようなものである。

象りの真理を悟り真理に入る人は、静かに浮かぶ雲の下を飛び回る

鷹、静かな水の中で飛び跳ねる魚のようなものである。

静中に動あり、動中に静あり、静と動は一元である。

なぜ、動いて動くことなし、静かにして静かなることなしと言うか

その心は、喜怒哀楽が表面にでない時は心体も空しく、何も蓄えも

なく、静かで欲も無い中から人の来るに従って応じる、その作用は

極まり尽きることがない。

静かにして動かないものは心の体である、動いて物に応じるものは

心であり、体は静かにして象る理に備えて明らかであり、象りは動

じて宇宙の法に従い総てに応じる、だから体と象りは一元である。

これを動いて動くことなし、静かにして静かなることなしと言う。

象法で言えば動は気と勁であり、静は心と体である。

動は正しく整って悪むことはなく、何かしようと思う心もなく、一

身の気と勁を併合し相手に従って応用すれば自由自在をなす。

静の象法はいつも変化できて動の変化を欠かさず、骨格は柔らかく

関節はまるで回転しているようで、心体も明らかで水月の位のよう

である。

しかし心の浅い人は動くときは動きに引かれて己を失い、そして静

かなる時は空虚になり物事を対処することが出来ないものである。

無心=水月

何を水月と言うか、古武道によって色々な義理をつけて語るけれ

ど、結局は無心と自然の応用を、水と月とが映るところを例えたも

のである。

即ち水には月の影を宿し、鏡には身の影を宿すもの、人の心が物に

映る時は、月が水に映るように速やかに映る物である。

そして水を玄妙の位に例え、人の心を月に例えて、人の心が動けば

身は心に象りとして現れる。

だから速やかに玄妙の位をもって物事に応ずることが肝要である。

また鏡体は静かにして物はなく、万象が来て映りに任せて其の姿を

現すと雖も、去る時は影を残すことがない。

だからと言って我より鏡体に心身を移すことはない。

心体の玄妙もこのようなものである。

そのように象りに熟練してない人は、動くときは動くに引かれて自

分を失い、静かになる時はむなしくなり象りの流れを対処すること

が出来ない。

古歌に曰く「映るとも 月も思わず 映すとも 水も思わぬ

廣澤の池」

この古歌の心をもって無心自然の応用を悟ることである。

また一輪の名月が天にかかって万川が、各、一つの月を映すように

光を分けて水に与える物ではない、水がなければ影はない、また水

を得て初めて月が有るのではない、万川に映る時も一水に映る時も

月に於いては損得はない。

また水の大小を選ぶこともない、これをもって心体の妙用を悟るこ

とである。

もちろん水の清濁をもって語るは末の事である。

けれども月には形色があり、心には形色がない、その形色があって

見やすい物を借りて形色の無いものの例えである。

一切の例えは皆な同じことであるから例えに深く執心する事はない

ものである。

だから、総て修行の道は見ないこと、聞かないこと、その見るとき

聞くときは歩いた道の跡である。

その歩いた跡によってその跡のない所をつまびらかに知る、これが

自ら悟ると言うことだ、だから進歩するのである。

舞=景色

舞は何も話さないけれど。

曲がった背筋を伸ばし、水の流れのように従って舞う、その景色の

舞いが、柔らかな象りが、言葉以上に景色を舞う姿がすべてを語る

だろう。

それはデジタルメディア全盛の今でも、ずっと変わらないことの一

つ。伝えたい想いがあるかぎり、発見し、そして進歩しつづけて完

整したいが完整と不完整は紙一重である。

私達が最初に象る稽古の1%が整う部分に当るが、それは100%

の稽古があって初めて生まれてくるのである。

それを繰り返すことにより1%が2%になり2%が3%になり3%

が4%と進歩する。

しかし、その象りの進歩するときは必ず抵抗が生まれる。そこには

必要でないものもあるが、その必要でないものを、捨てることを惜

しんでいる人はいつまでたっても進歩しない。

勿論、不完整だから整えようとするのであるが、進歩とは反省のき

びしさに比例するものである。

だから新しい発見を得ようと思う、そのときは自分が得た景色を、

充分に象りと会話をしてみる事、その会話が出来ていない時は、必

ず失敗するから、きっと心が痛む、だが景色を正しく象ることの出

来るようになる人はアートスポーツのメロディーハーモニーを理解

する人である。(メロディー)は象り(ハーモニー)は心

そのアートスポーツを知る人は、きっと自分で悩みながら磯の波の

ように何度も何度も繰り返すから合理的になる。

しかし大脳で考える頭の良い人は舞の稽古に悩んだ事がなく発明し

て、自己流で楽をする、だからその後は苦しむことになるだろう。

小脳で考える賢い人は即ち、初心から舞の稽古に苦しむ方向を取っ

た人で、後で舞も楽になるだろう、さらに楽しむだろう。

だけど人は忘れやすい生き物であるから、いつも、稽古にはげんで

いるが、ドイツの心理学者エビングハウスによれば、覚えた事柄の

42%は20分後に忘れると言う。

一時間後には56%忘れ、一日後では74%は忘却する。

だから我々は毎日稽古を繰り返し学び、正しい象りを少しづつ記憶

に定着させる。

武道の歴史を見る中で数々の強い人がいるが、本当は弱さに甘んじ

ている人と、強くなろうと努力をしている人だけだと感じる。

だから、あなたも後者のようにやれる!

太極舞は相手の景色(作用)を乗り越えるエネルギーがある。

伝えよう千尋を、信じろ、象りを。

相手の景色(作用)を象りで破れ、どんなパワーも。

パワーが大きいほど、喜びは、大きいから。

成し遂げよう。この太極舞で。

進化の“象り”を始めよう

本当の“太極舞”とは、一体どのようなものであるかと、世間に問い、 私は、宇宙真理とその法則を解き明かすカギは、なんであるかと探求し続 けて数十年、そして皆さんと一緒に活動をしながら様々な新しいアートを

生み出している。 前回のアートスポーツ、“やわら”では、「何もしなければ、何も起こ らない」の書き出だしでした。 この度の無象之“象”は、リニューアルに“象り”を始めよう。

即ち進化した“象り”である。 その景色を見て歩く(リズム)その景色を見て舞(メロディー)その景色 を見て心を鎮め(ハーモニー)この“象る”太極舞を始めるにはいつもの

稽古より少しゆっくりと“象って”その景色を楽しんで見るのも心と体 の健康を保ち、毎日をポジティブに稽古が出来れば、日々の稽古の楽しみ が増え豊かな人生を謳歌できるのではないだろうか。

私は、貴方がたの“象る”アートスポーツを豊かにしたいと本気で願い 発見した象りをリニューアルに徹底的に追求し開発したのが無象之“象” である、一日五分、毎日の

“象り”を生活習慣として今を楽しむ! そして明日が待ち遠しい! そのように輝くような生き生きとした毎日を楽しむためにも。 私は、今日も自彊する。

アート スポーツとは

太極舞

太極舞とは

景色を象る舞心

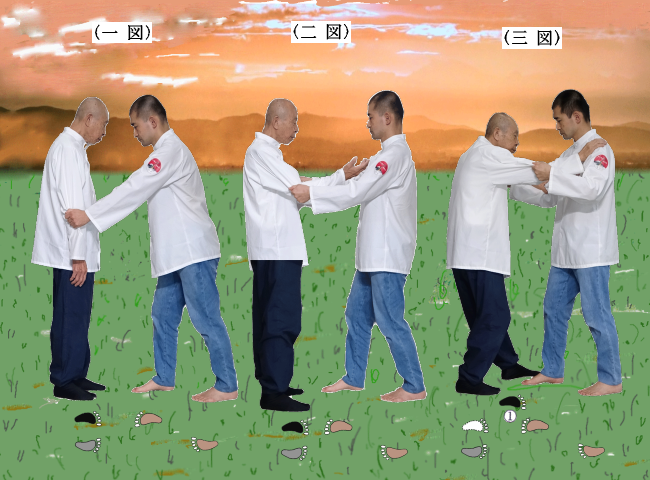

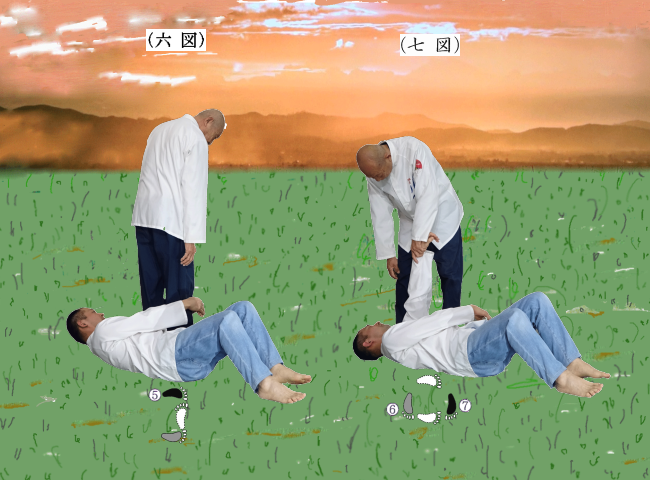

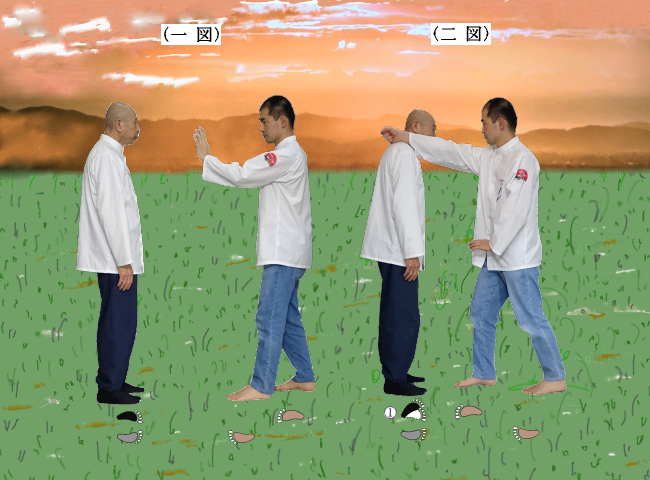

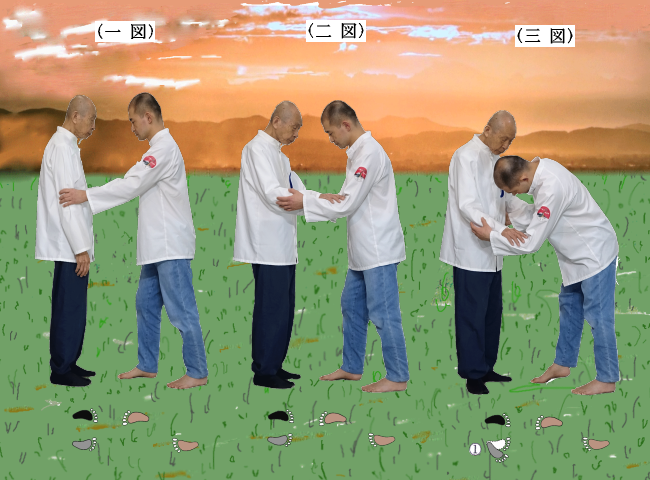

・顔面突き~千尋中 Taihoate YouTube

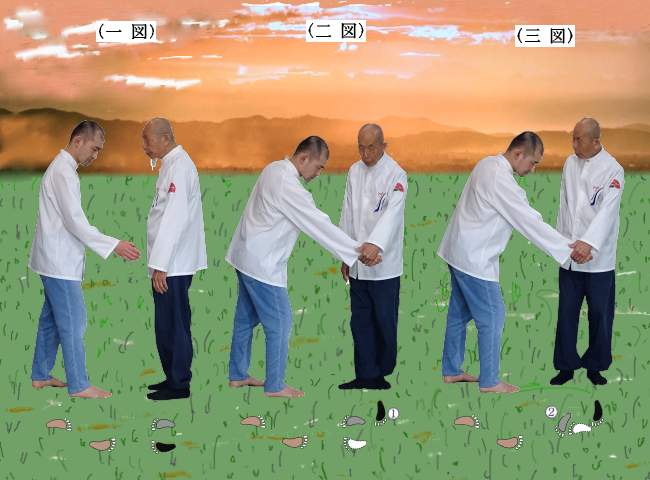

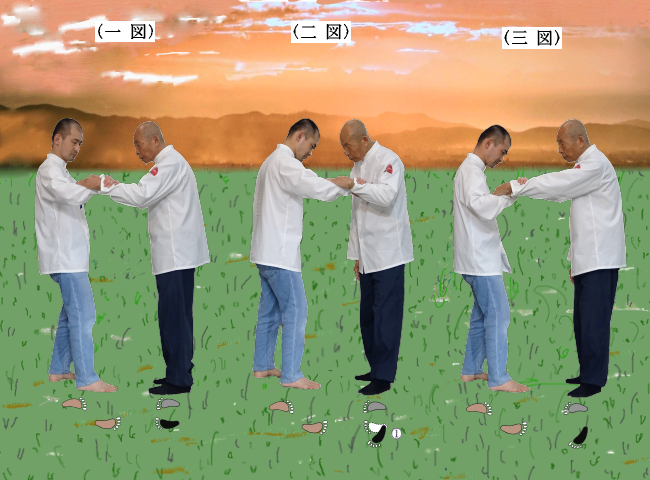

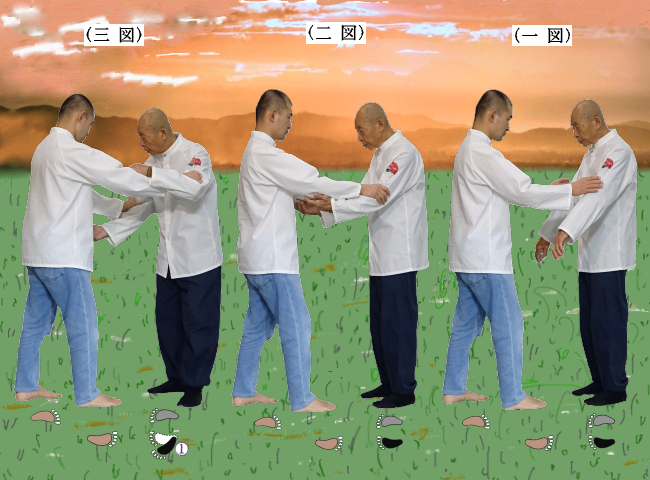

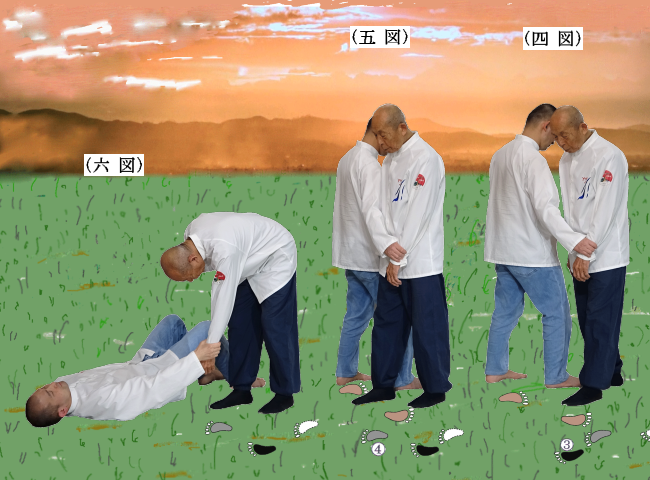

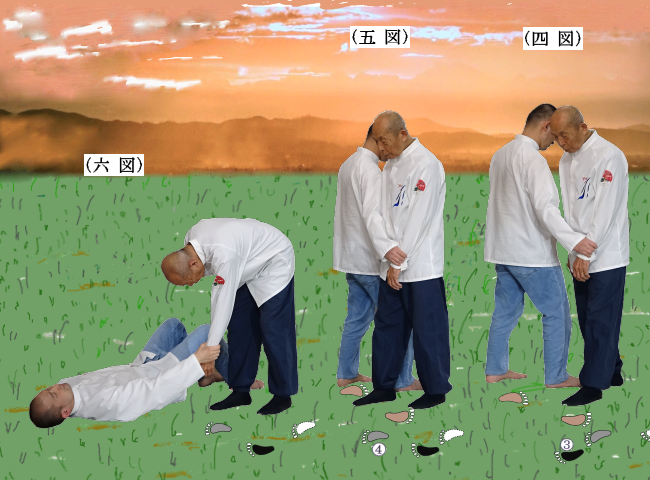

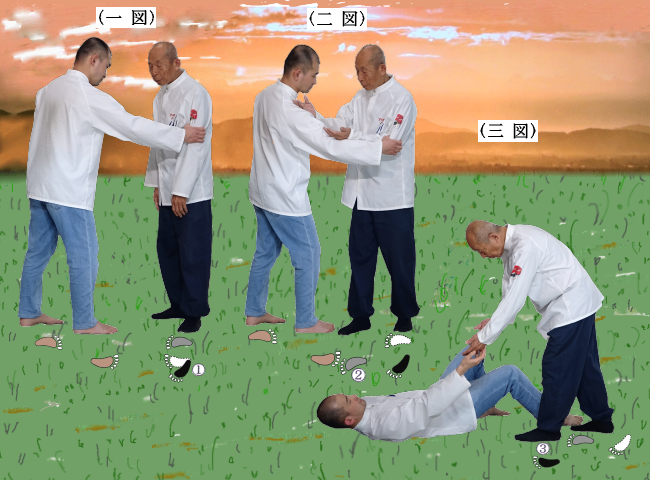

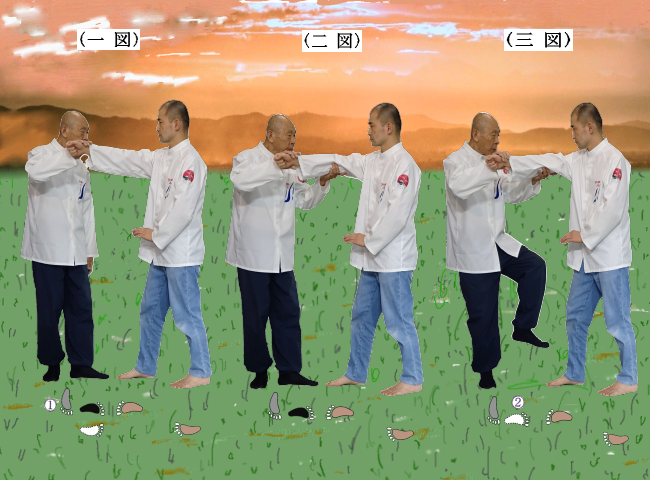

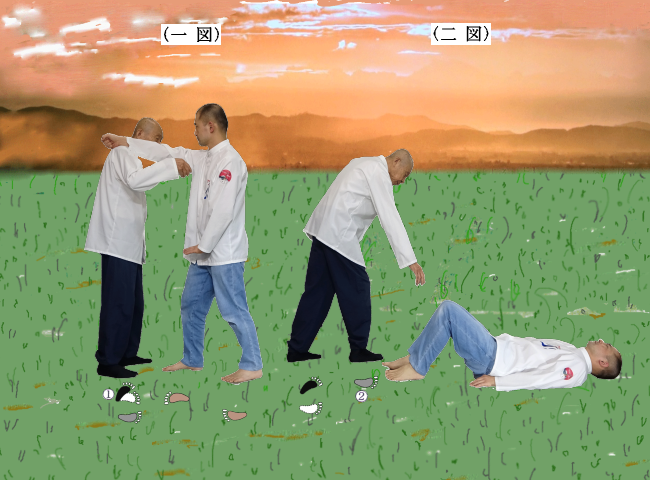

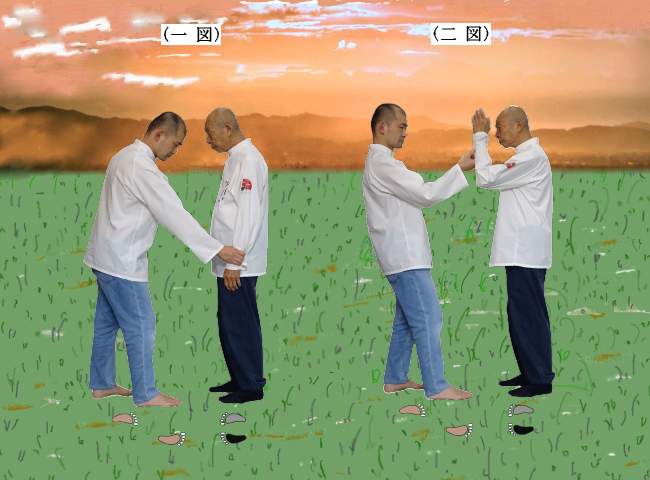

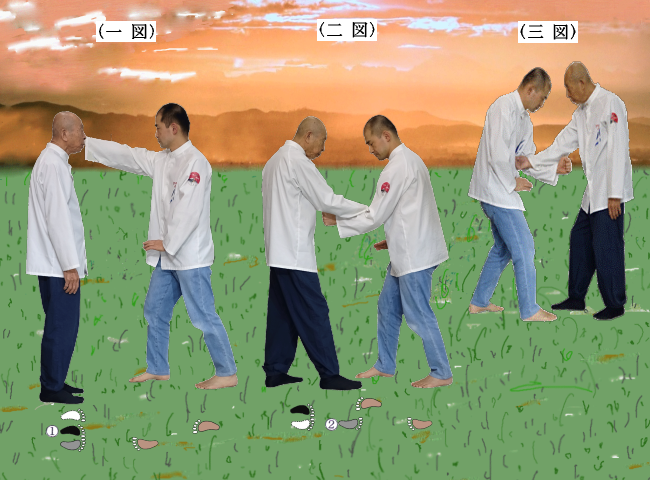

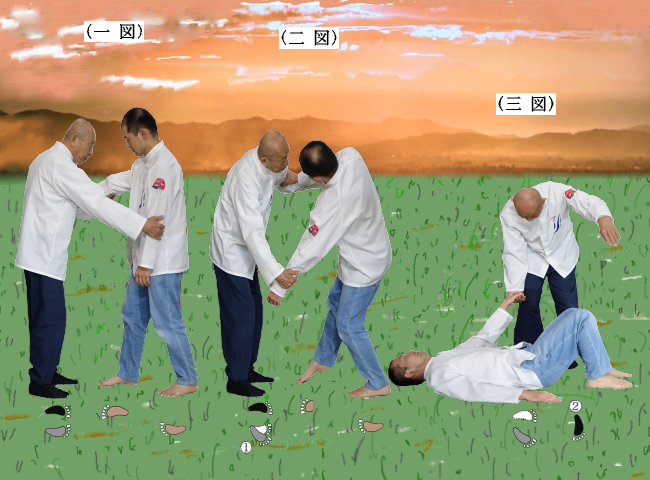

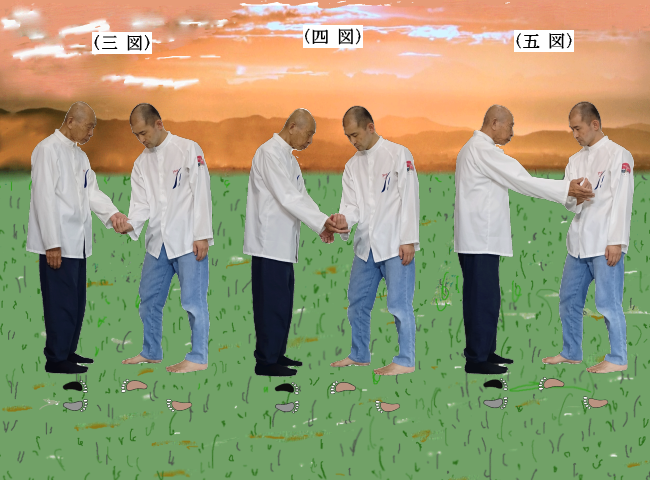

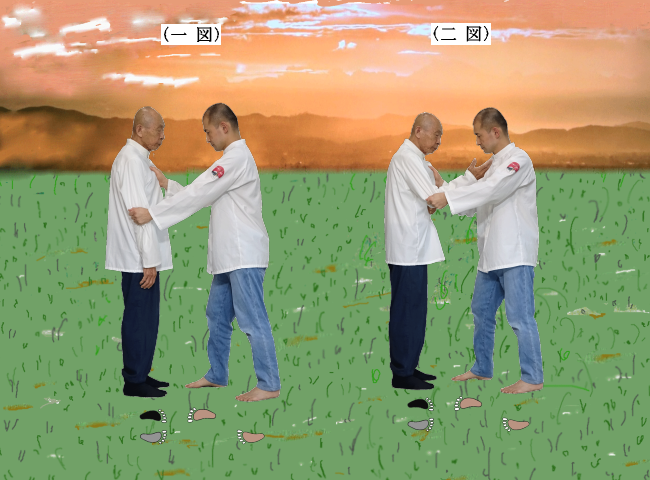

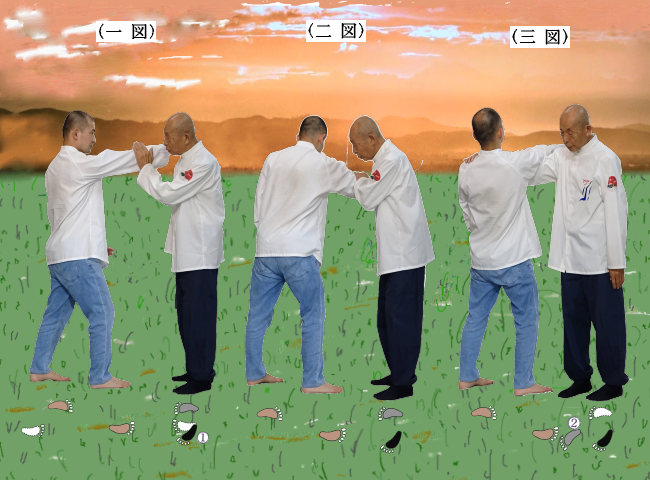

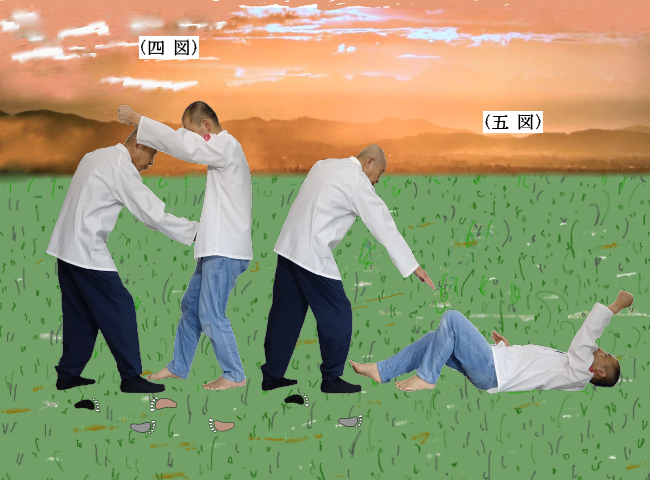

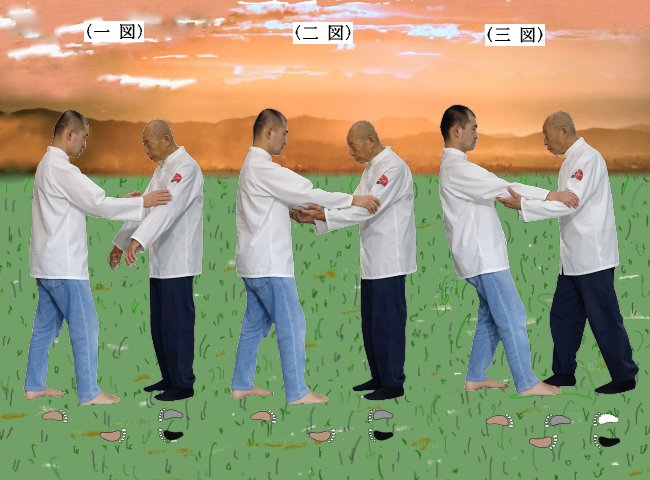

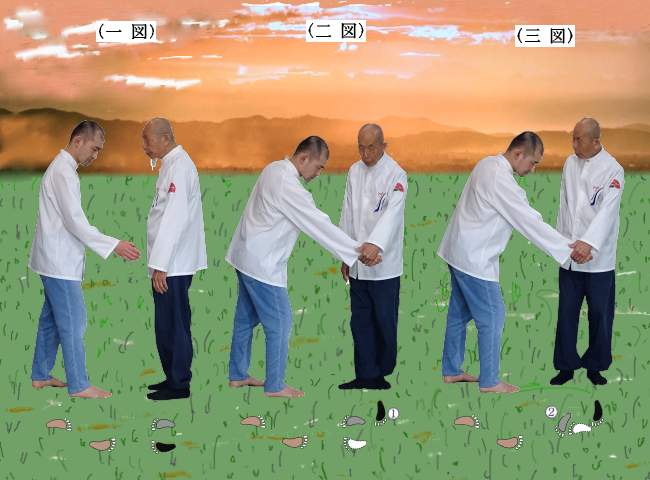

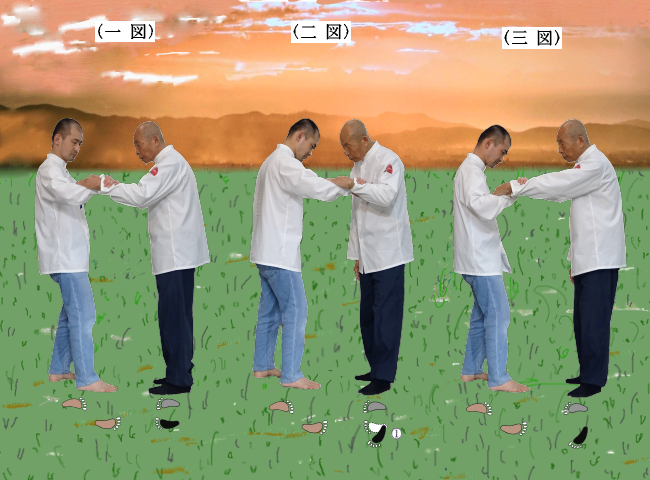

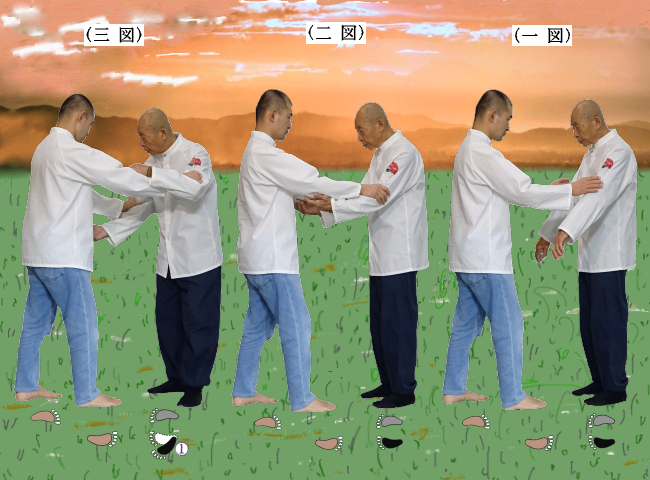

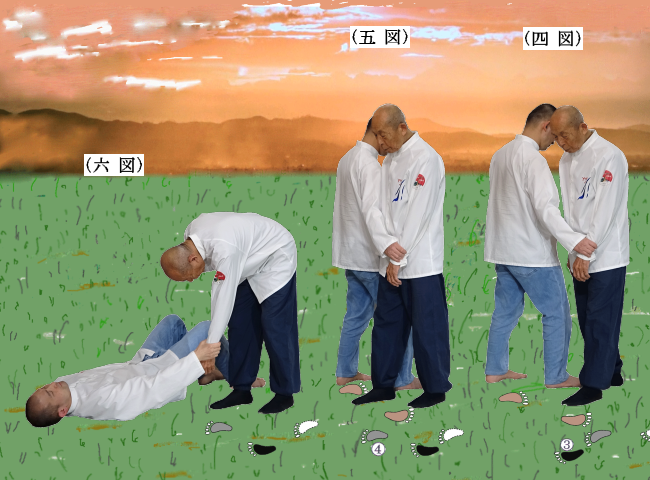

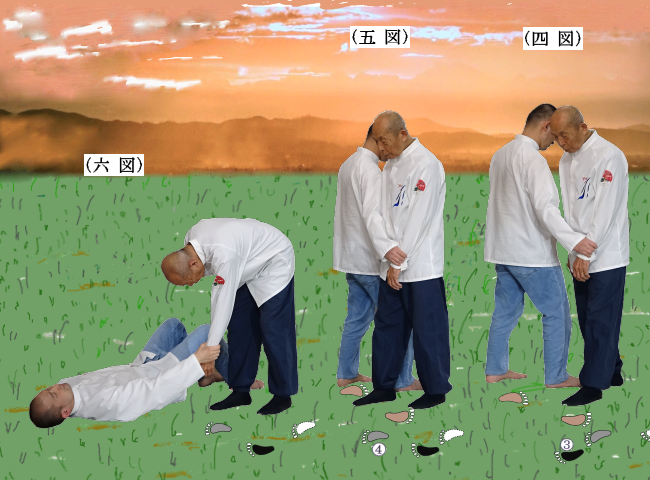

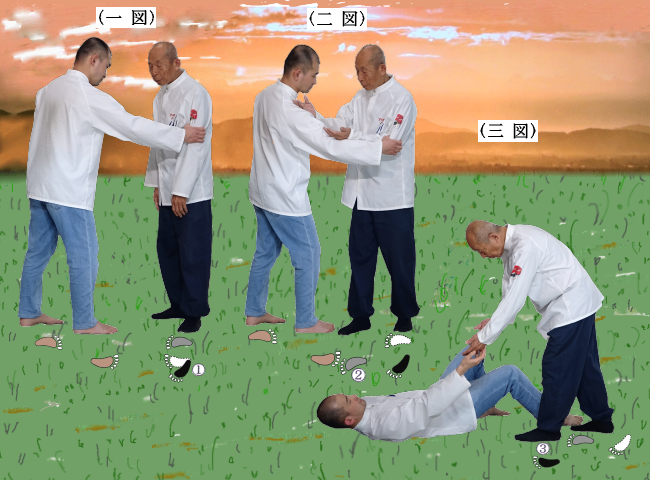

(一図)(受方)捕方は自然体で受方は左構えから右足を踏み込み

顔面を突く 、

(捕方)右足を左足の後に退きながら右手で受方の右拳を

取り

(二図) 早や左手を受方の右肘関節に下から当て

(三図) 左足を浮かしながら

(四図) 踏み出し同時に受方の右手を我が両手で受方の胸

前へ押

(五図) 両手で受方の右手を千尋を描きながら

(六図) 受方の胸に当てて倒す。

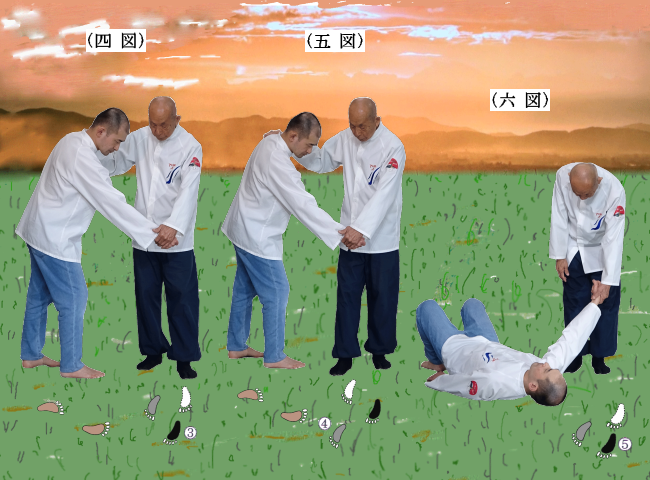

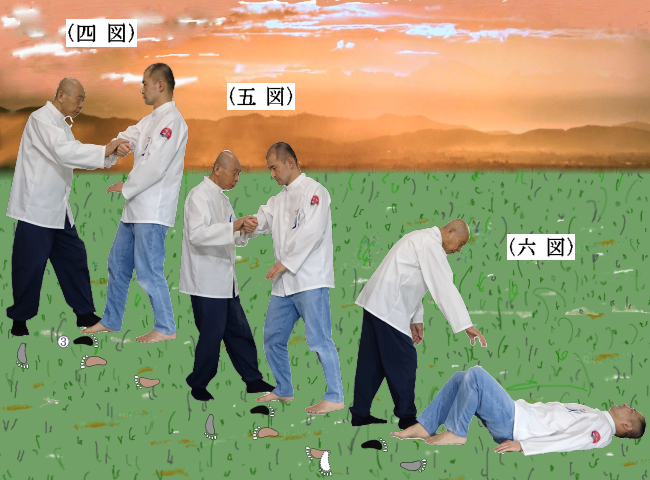

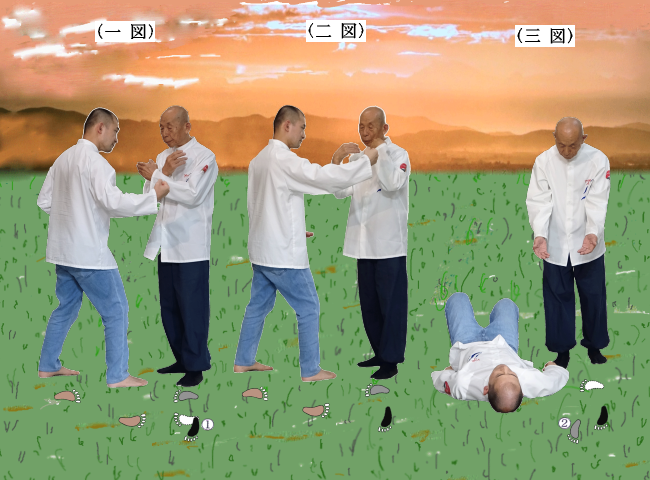

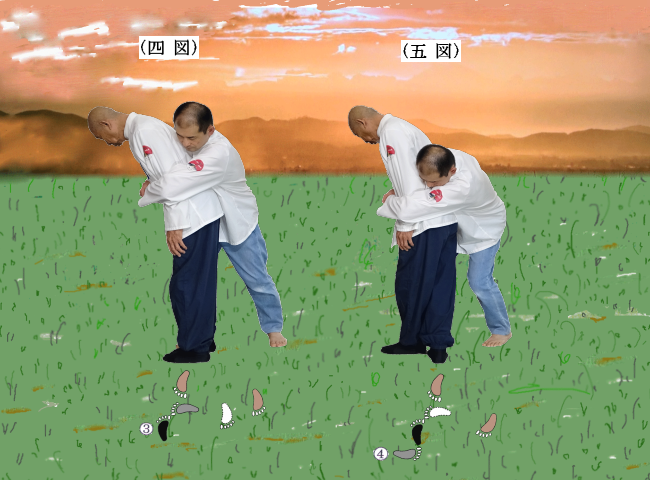

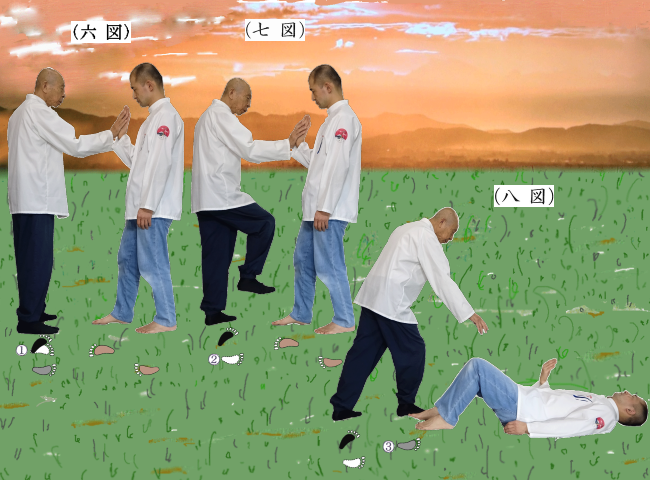

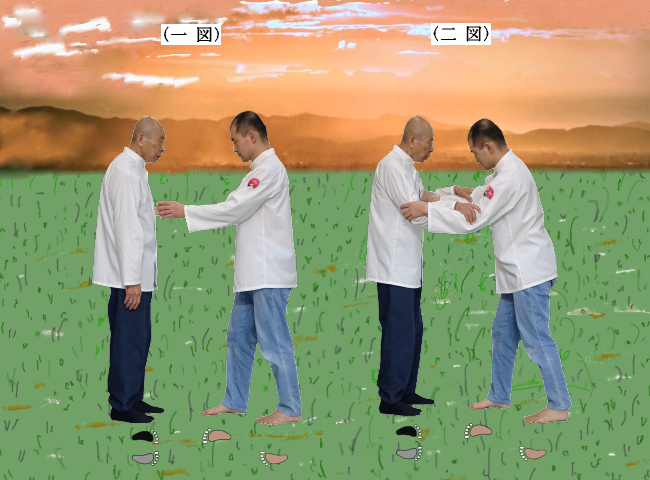

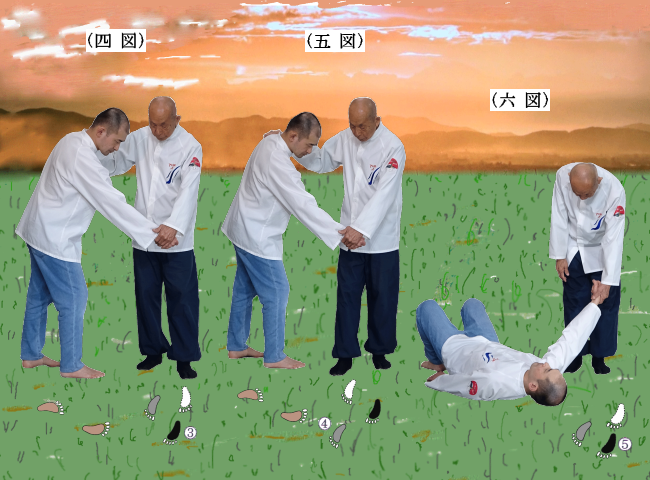

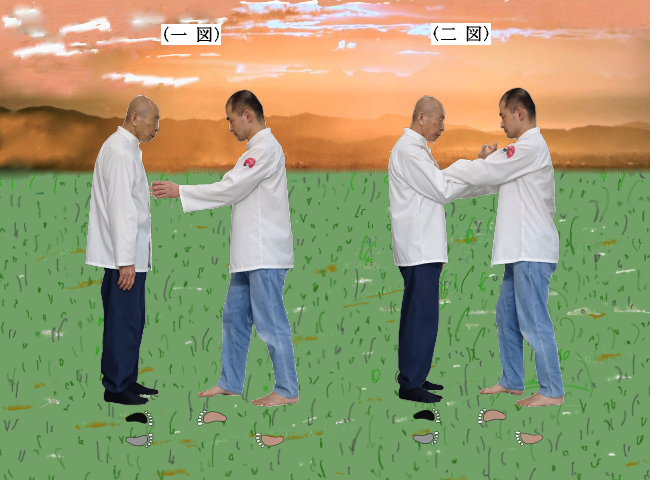

手首取~紅葉捻 Momijihineri YouTube

(一図)(受方)右足を進めて右手で捕方の左手を掴んで引く、

(二図)(捕方)右手を引かれた瞬間千尋を描きながら

(三図)右側から左側へ受方の右手を送り

(四図)受方の右手を我が右手で受け取り

(五図)受方の左肩前から

(六図)左足を横に開きながら受方の右肩口へ送り

(七図)我が右足を浮かしながら受方の右手を外側へ捻り

(八図)右足を踏み出し受方を崩して倒す。

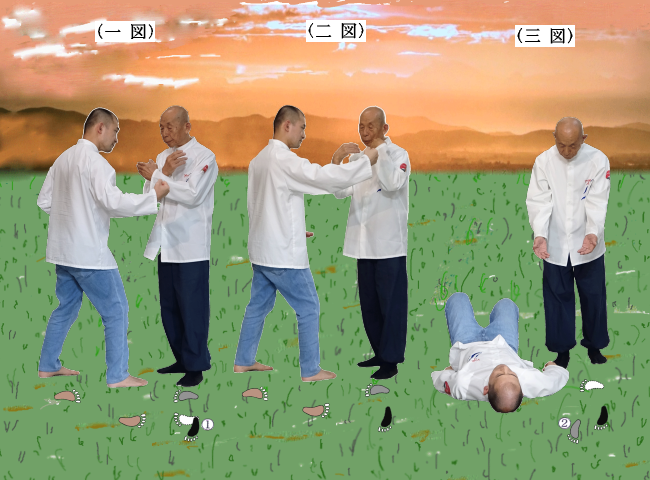

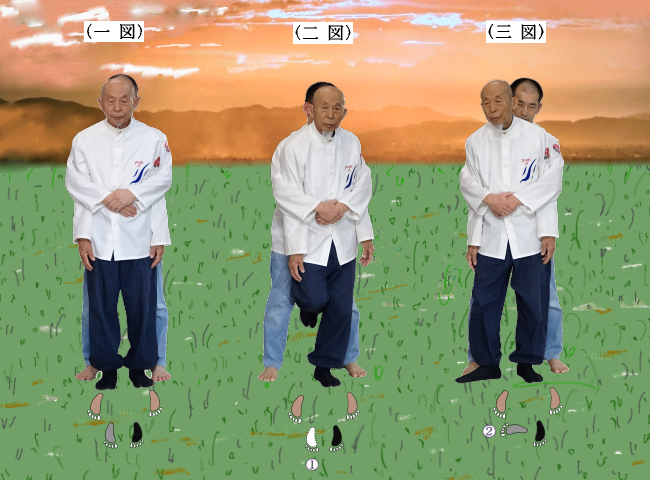

振込み~落 花 Rltuka YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の上段へ振り込む、

(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら左足を横に開き両手

を十字に交差をなし

(二図) 受方の右小手に向け

(三図) 受方の右小手の内側へ廻し当て受方を倒す。

腕を取らんと~紅葉掬 Momjisukui YouTube

(一図)(受方)右足を進めて右手で捕方の左手を掴んで引く、

(二図)(捕方)右手を引かれた瞬間千尋を描きながら振り上げ

(三図)左足を右足の後へ退きながら受方の右手を回し送り

(四図)受方の右手を我が前下へ引き同時に受方の左肩へ我が右手

当て

(五図)右足を進め

(六図)左足を進めながら受方を倒す。

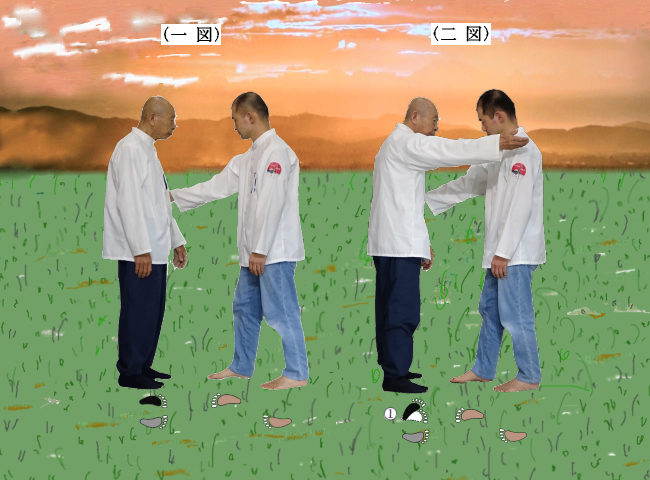

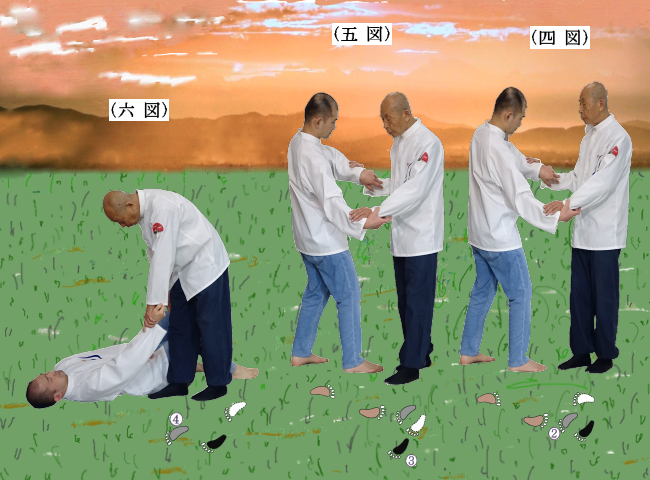

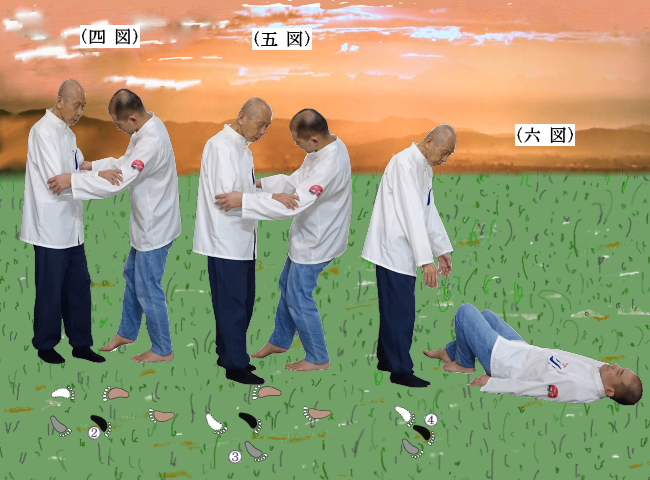

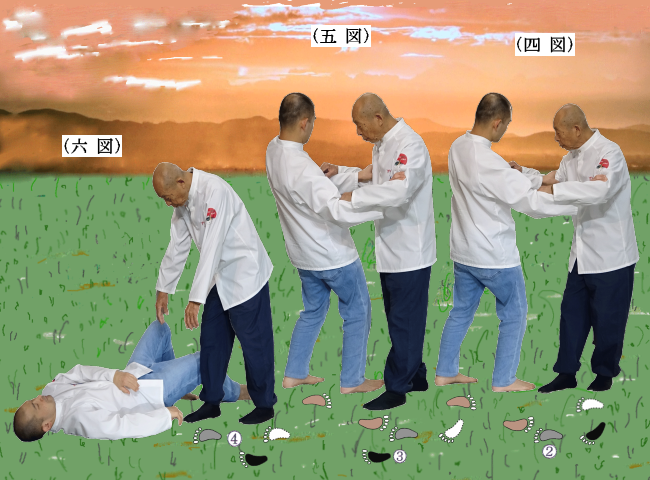

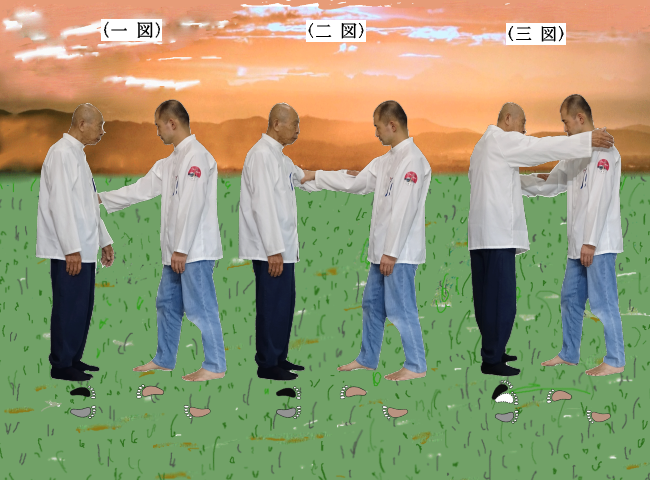

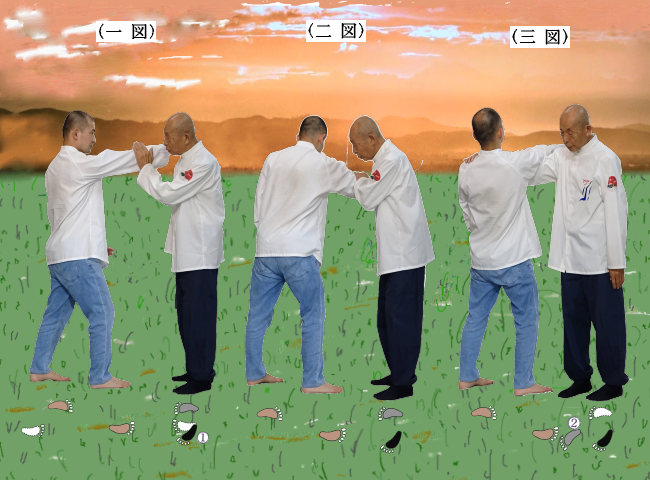

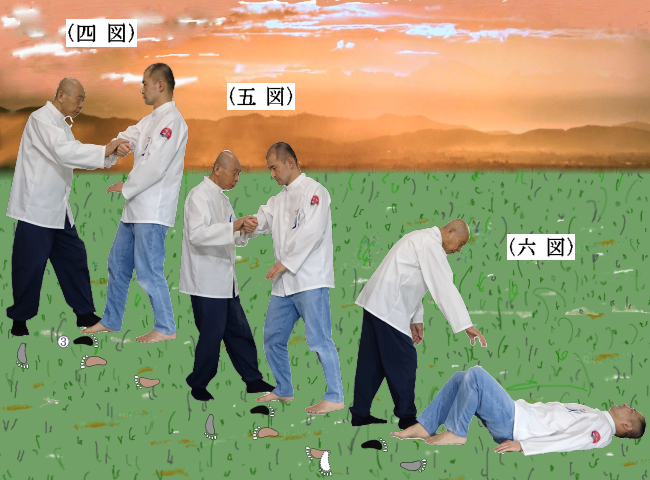

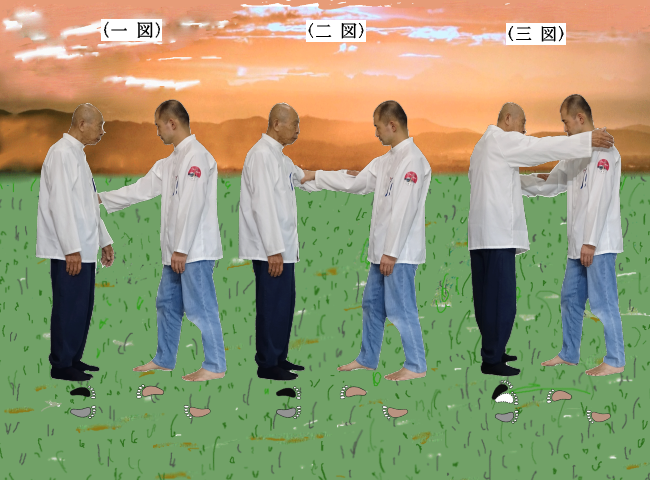

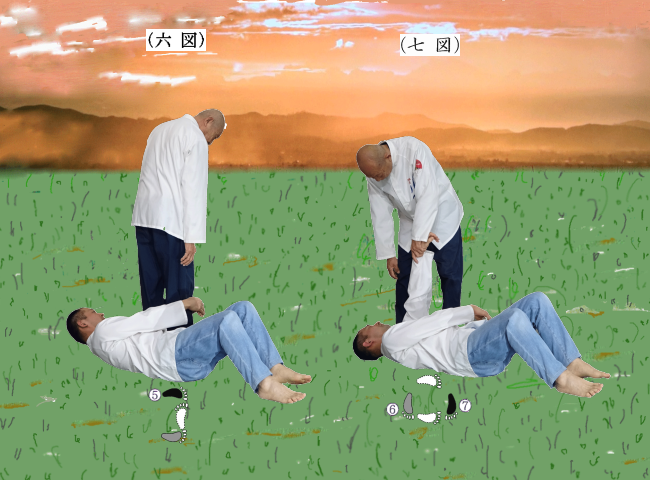

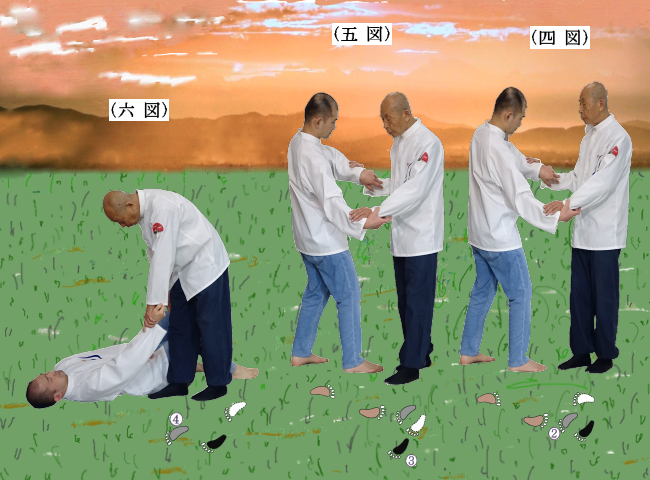

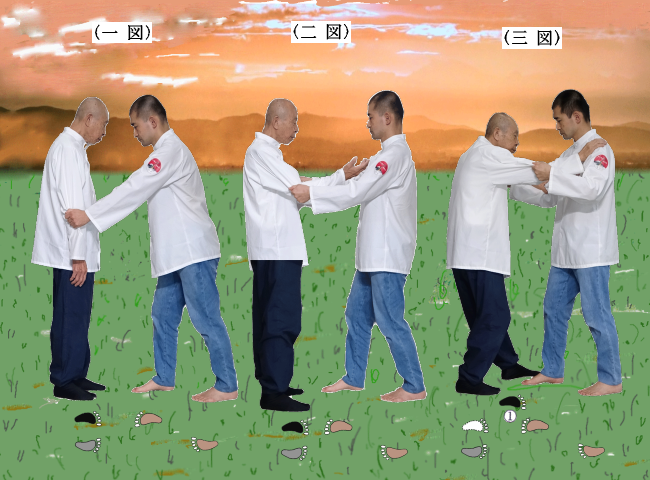

腕取り~帆 走 Hobasiri YouTube

(一図)(受方)右足を進めて右手で捕方の左腕を掴む、

(二図)(捕方)その瞬間双子座の千尋を描きながら外側から左手

を受方の右腕に当て

(三図) 左足を開きながら受方の左肩に右手を当て

(四図)右足を浮かしながら

(五図)右足を踏み出し

(六図)受方を崩して倒す。

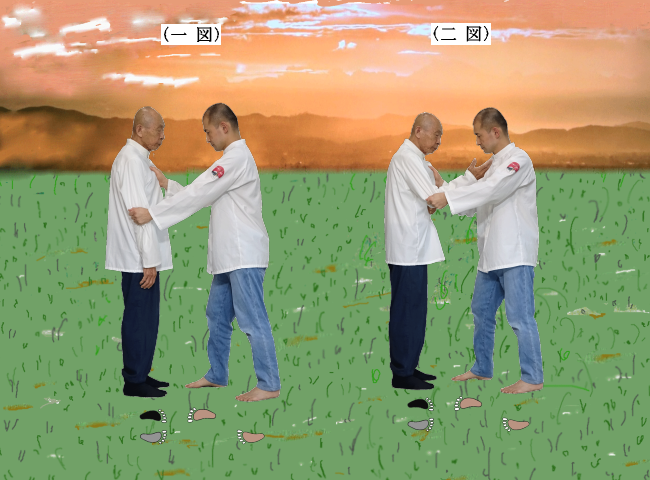

胸襟と腕取~十字投 Jyujinage YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の胸襟を掴み同時に左手で

右肘衣を掴んで引く、

(二図)(捕方)右肘衣を引かれた瞬間右肘を受方の左肩口へ振り

伸ばし同時に我が左手で受方が右手で掴む胸襟の

下を掴み

(三図)我が右手を矢筈にして受方の右手首の内側を当てて受方の

右手を我が胸襟から外しながら取り

(四図)受方の右手を我が左側から受方の左肘の上に掛け

(五図)その両腕の上に我が右手を掛け替え

(六図)我が左手を受方の右背に当て

(七図)左足の後に右足を退き左手で受方の背に霞を掛けながら圧

(八図)左足を平衡立ちに直しながら受方を倒す。

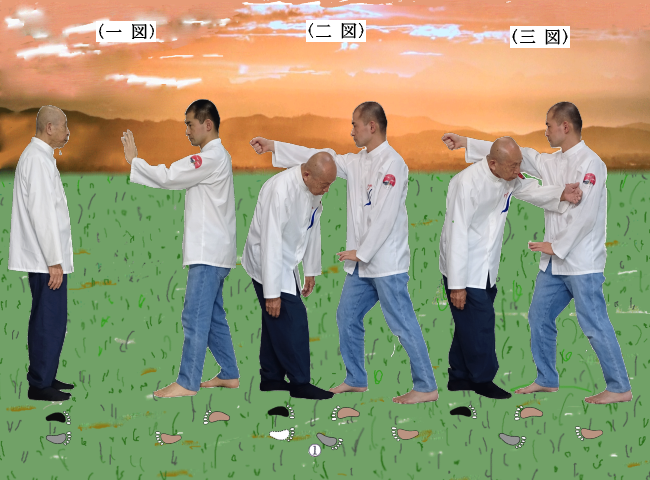

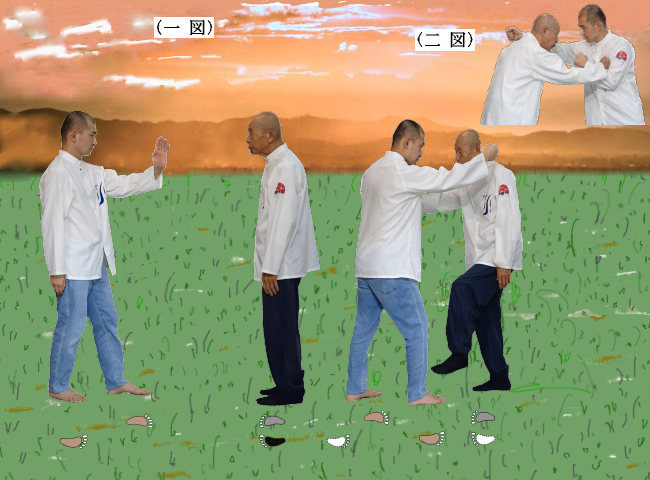

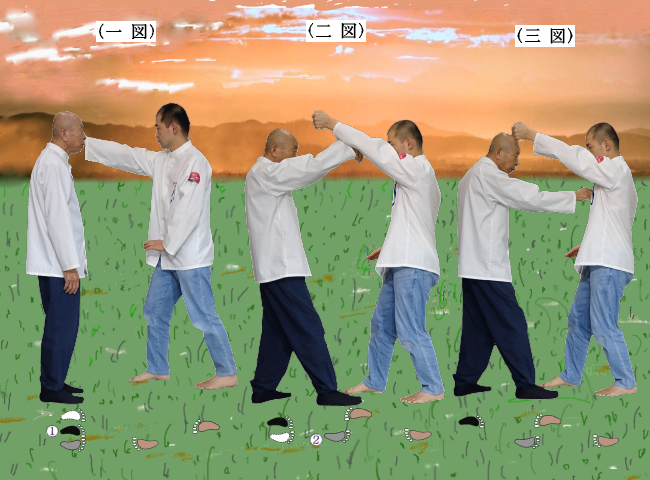

顔面突き~胸尖中 Kyousennate YouTube

(一図)(受方)右足を進め右拳で捕方の顔面を突く、

(捕方)其の瞬間、左足を左側に開きながら受方の右拳を

捌き同時に右手を受方の胸前に上げ

(二図) 右足を受方の右側へ進め同時に受方の胸尖を寸勁

で当てて受方を倒す。

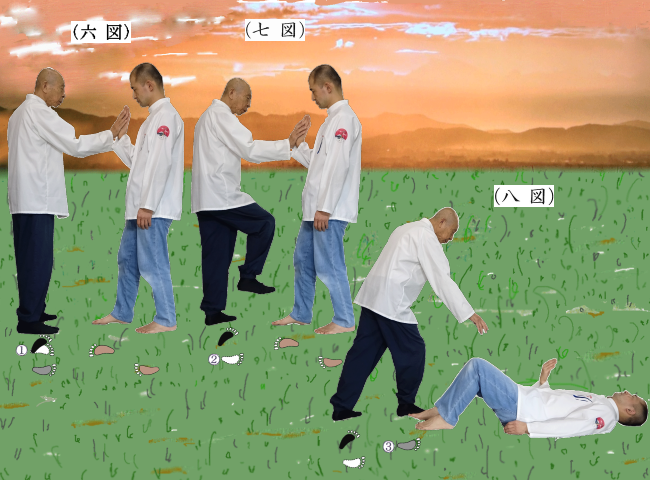

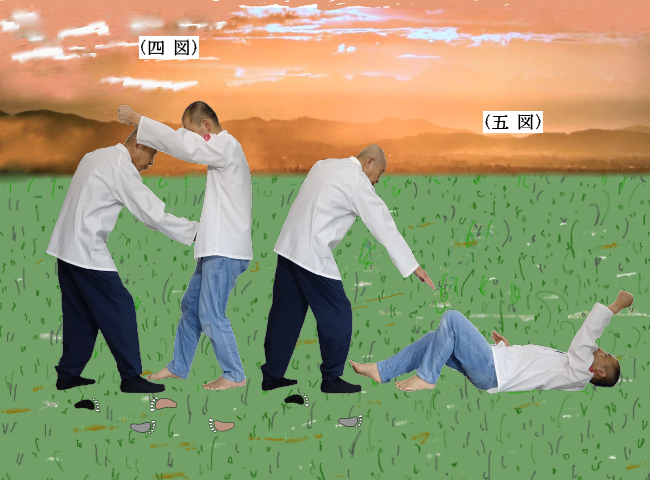

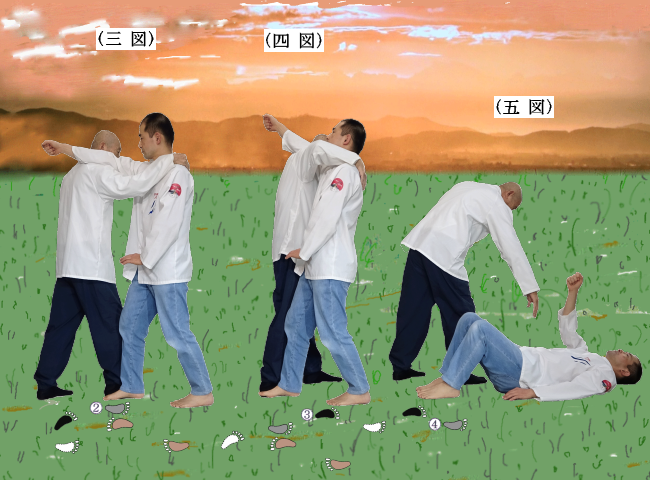

二連止~辰巳投 Tatuminage YouTube

(一図) 受方は左構え捕方は自然体

(二図)(受方)右足を進め右手で捕方の顔面を突く、

(捕方)顔を少し我が右に傾けながら右手甲を受方の左胸

に当て二連突きを封じながら左足を浮かし

(図)は受方の左胸に右手甲を当てた(二図)の裏

(四図)左足を(浦舟)で捌きながら受方の左脇に下に我が右手を

差し込んで

(五図)左手を受方の右拳に掛け

(六図)受方を辰巳投げで投げる

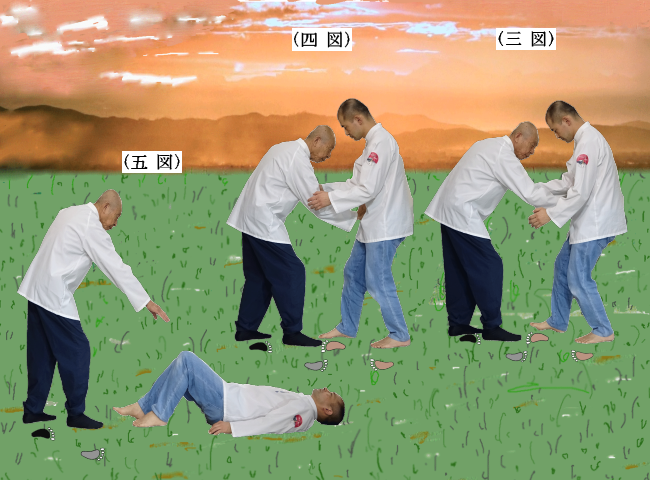

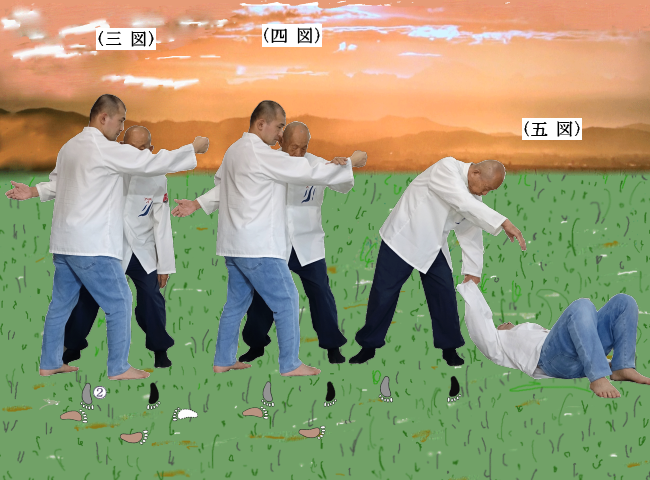

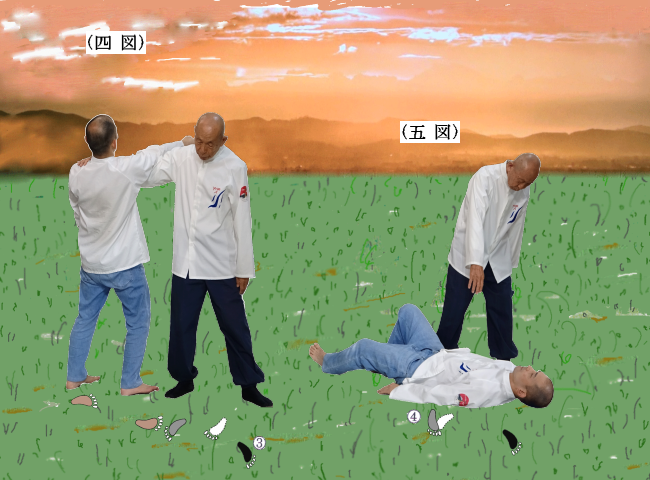

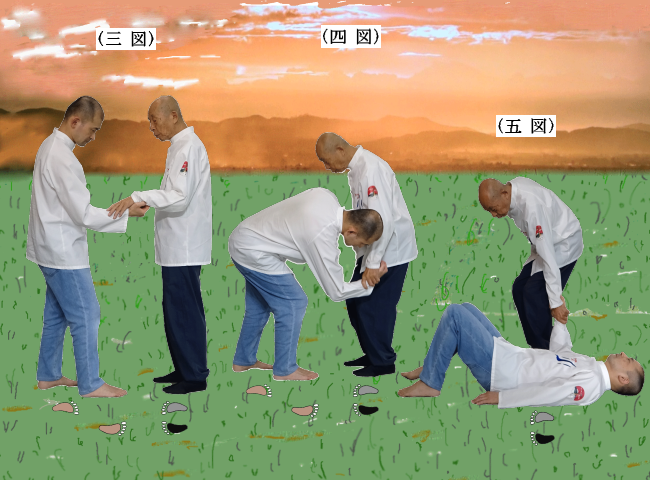

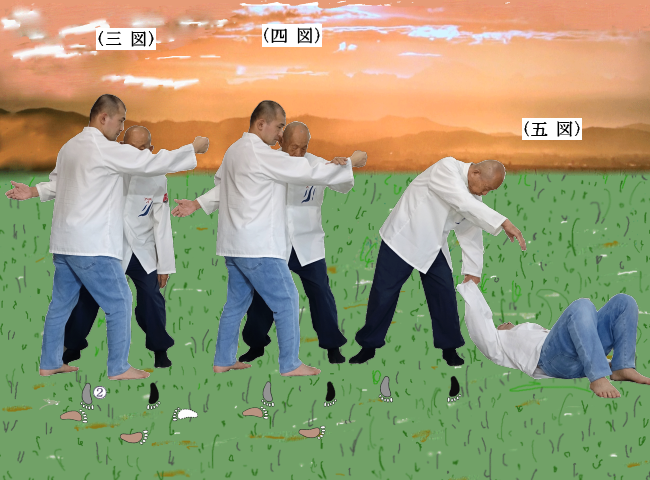

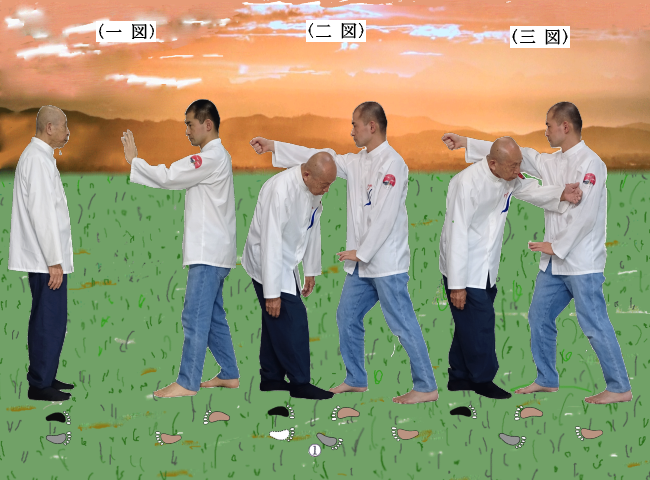

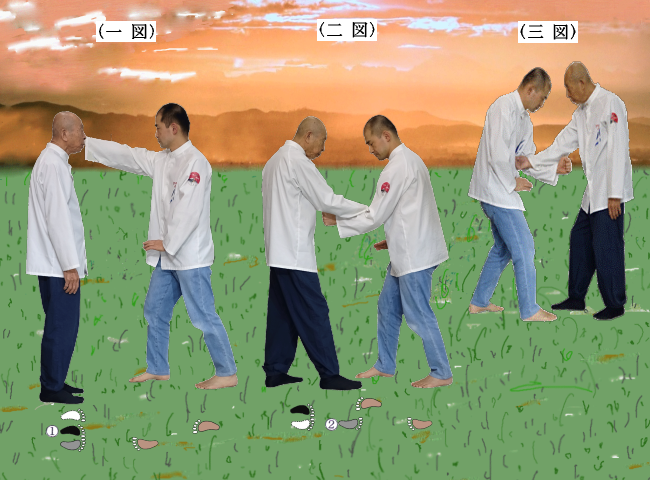

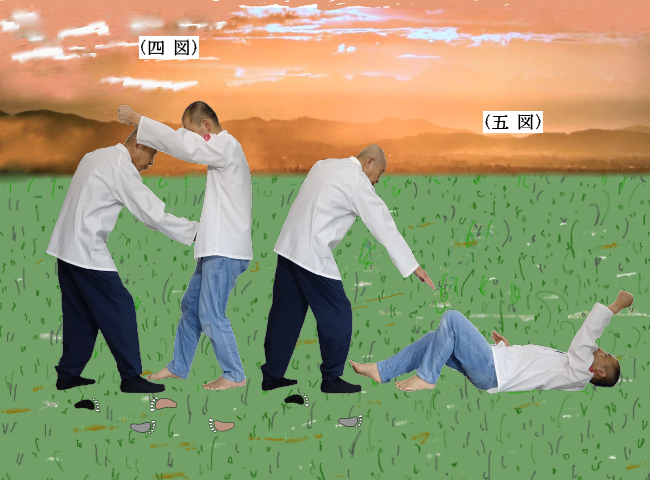

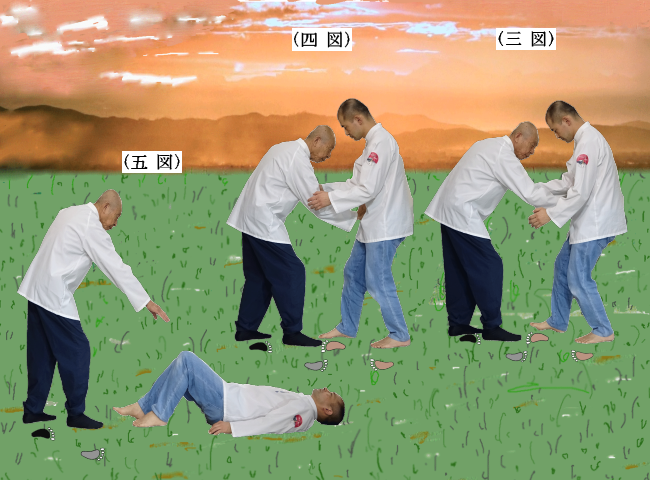

顔面突き~襷 投 Tasukinage YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の顔面を突く、

(捕方)千尋を描きながら左足を左に開き同時に左手を受方

の右小手に触れ

(二図) 受方の両腕を弱ににしながら下から当て

(三図) 千尋を描きながら左足を横へ開き

(四図) すぐに左足を横に開き

(五図) 受方を投げる。

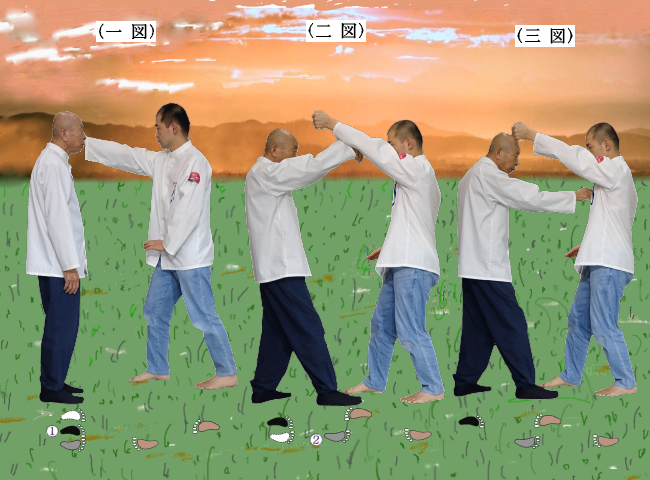

顔面突き~壇中当 Danntyuate YouTube

(一図) 受方は左構え捕方は自然体

(二図)(受方)右足を進め右手で捕方の顔面を突く、

(捕方)同時に頭を低めながら右足を受方の右足の内側に踏

み込み

(三図) 左小手を受方の胸に当て

(四図) 左足を受方の右足後へ踏み込みながら

(五図) 我が左小手を捻りながら右手で当てて受方を倒す。

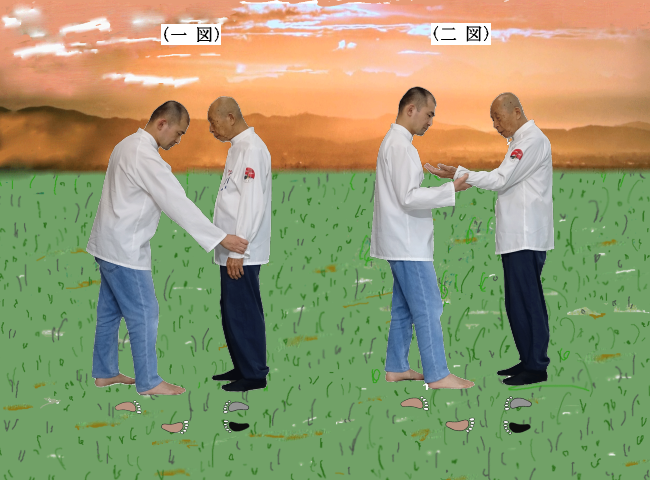

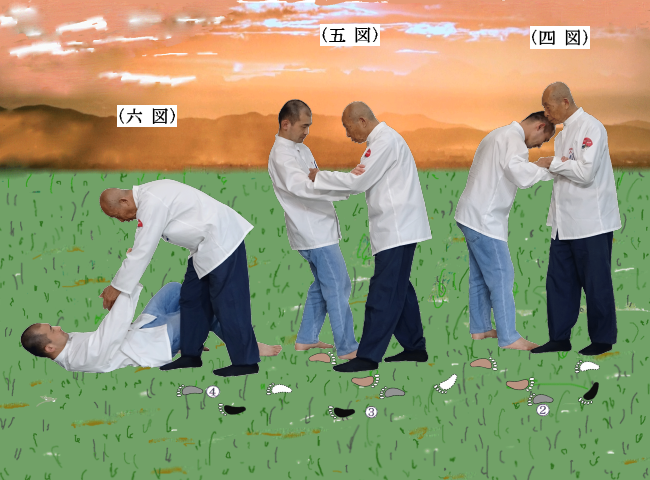

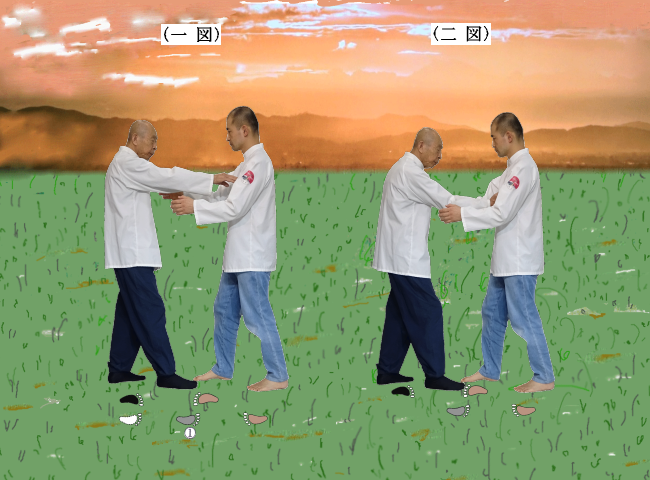

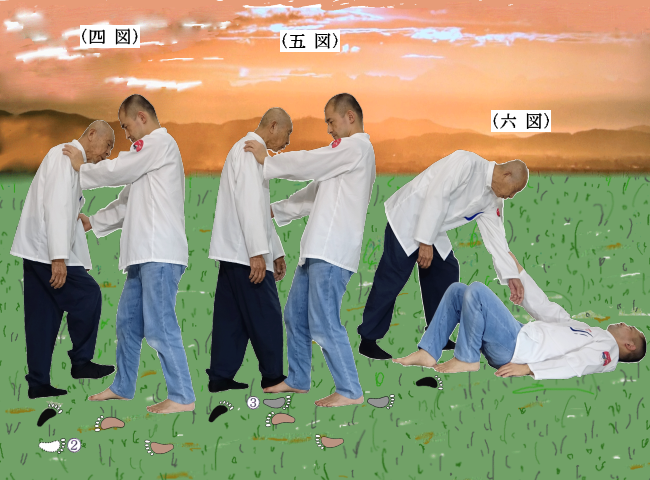

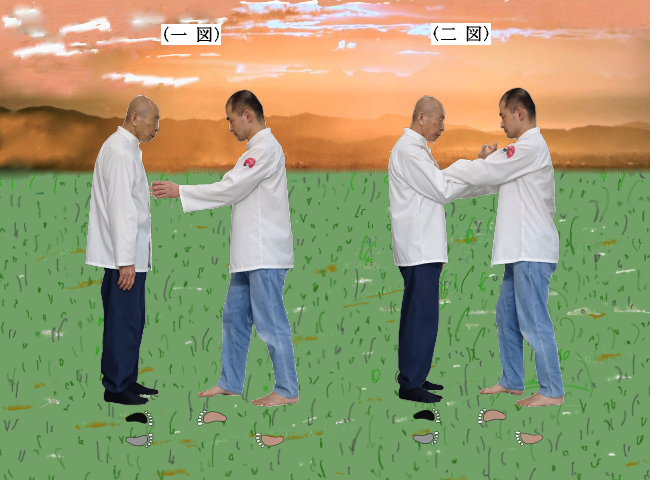

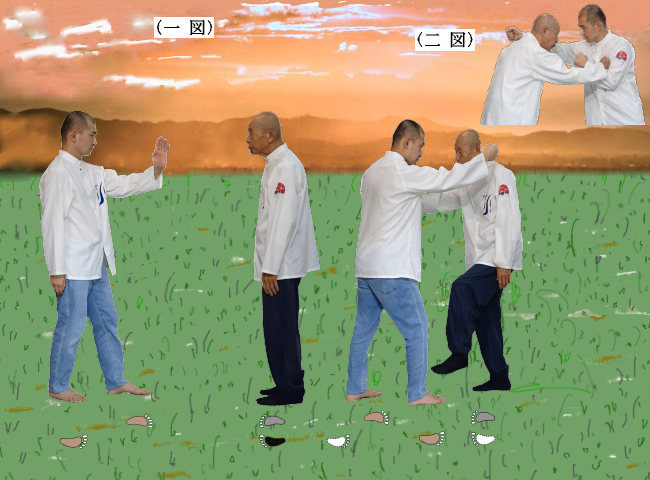

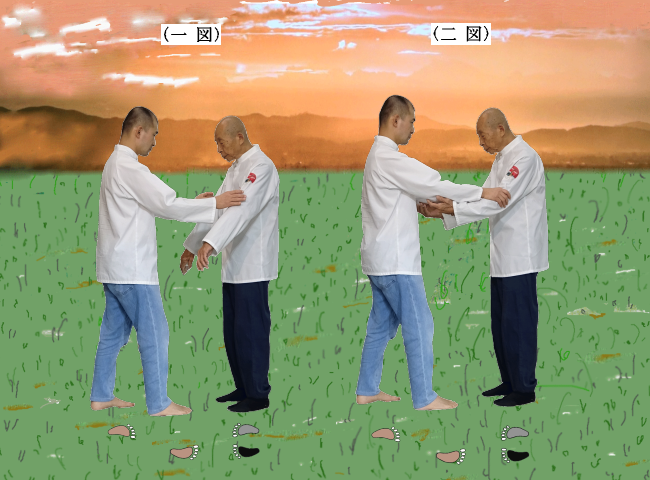

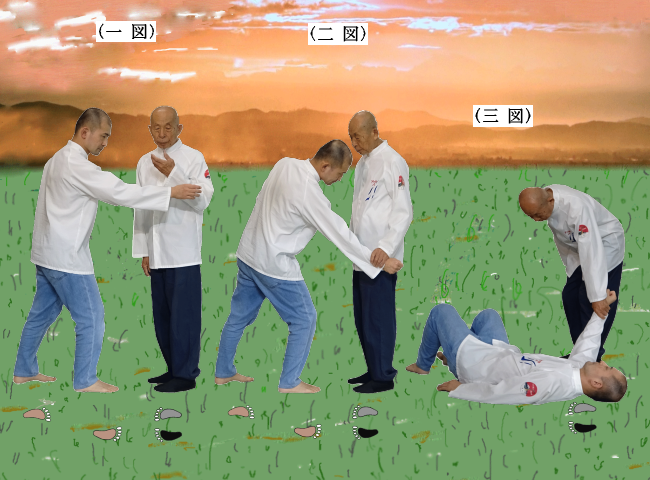

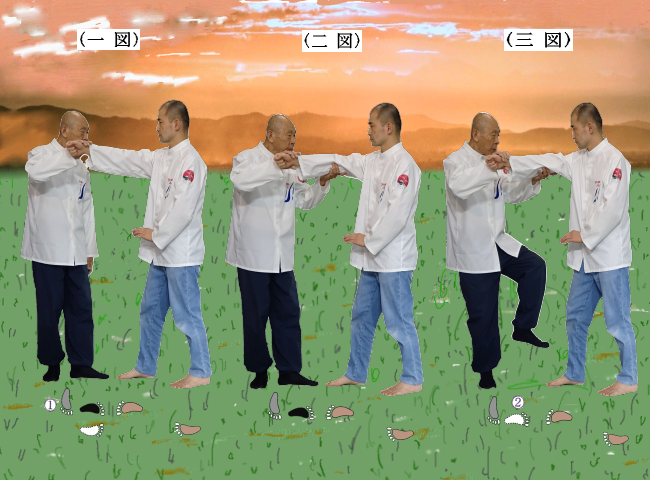

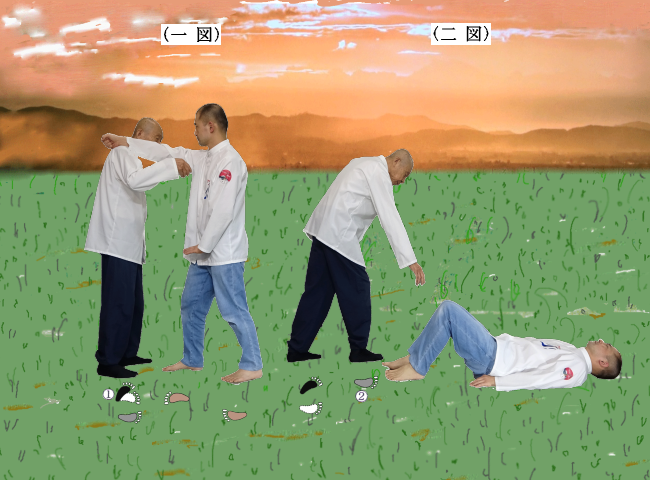

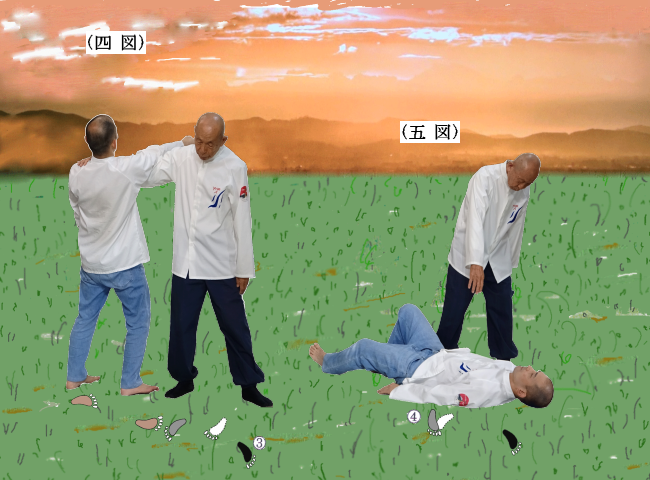

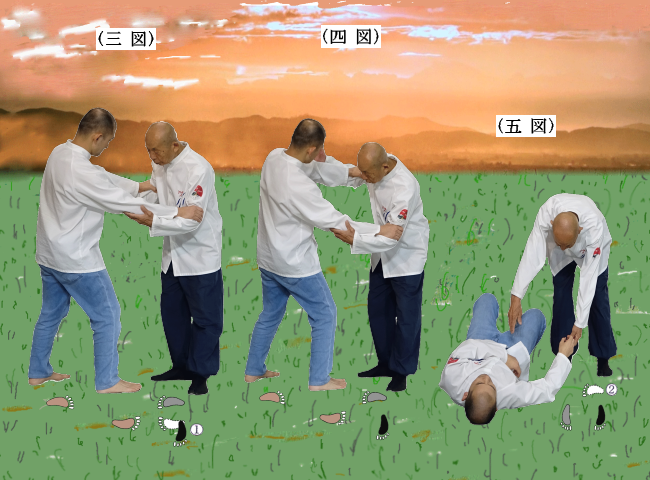

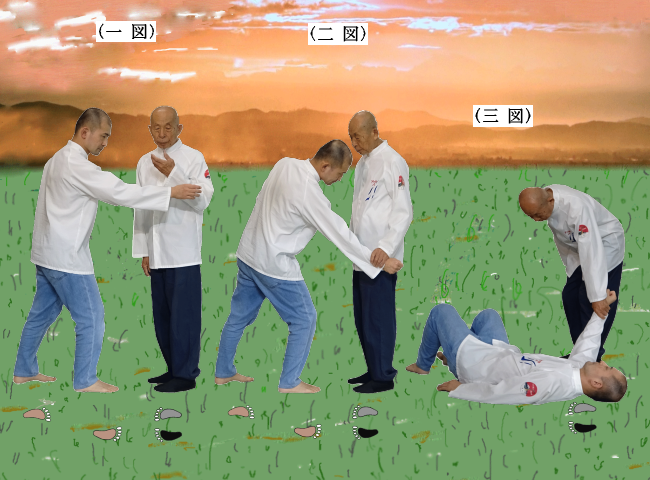

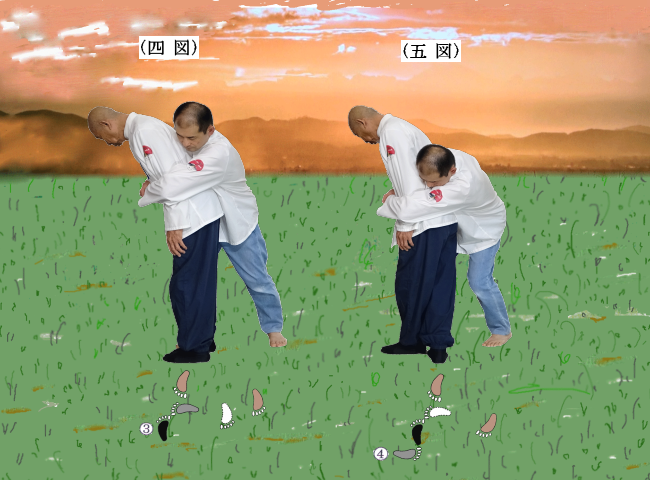

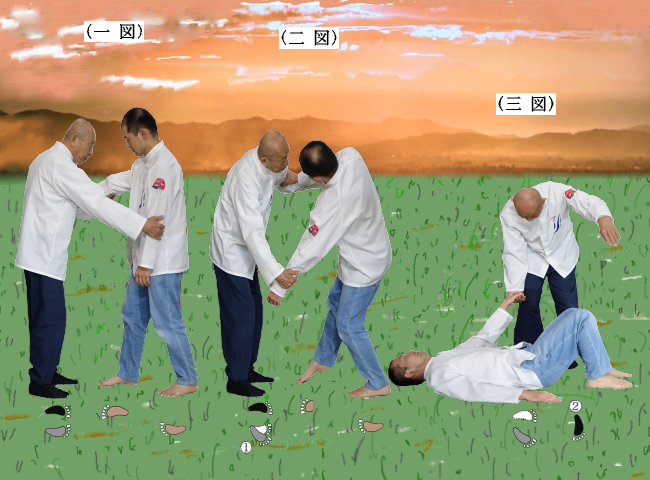

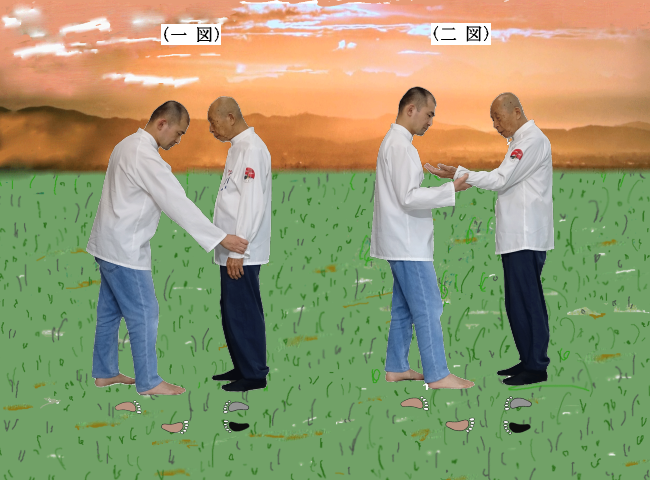

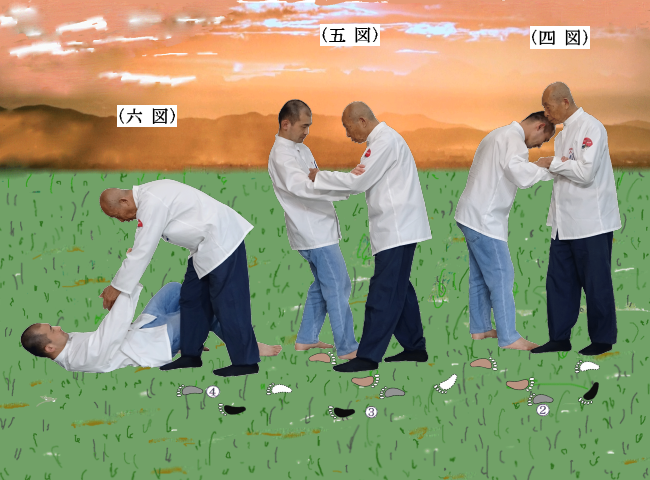

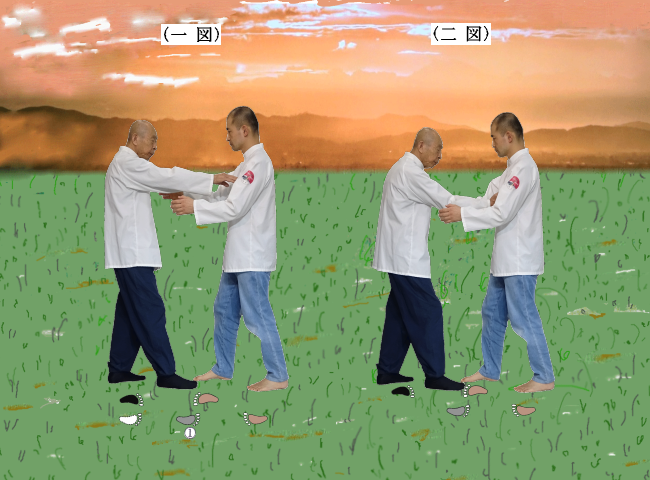

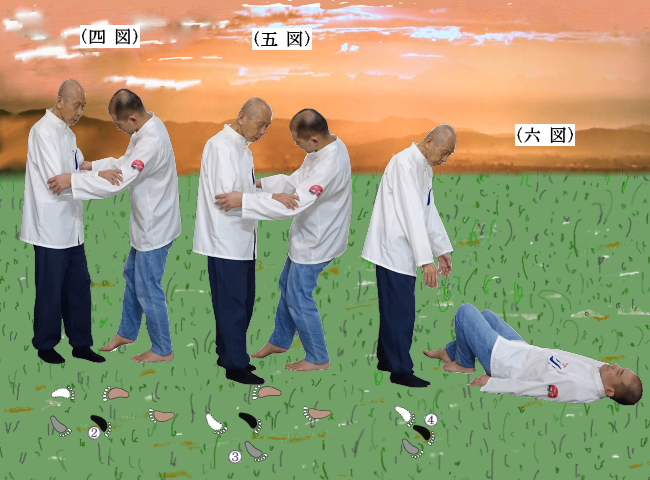

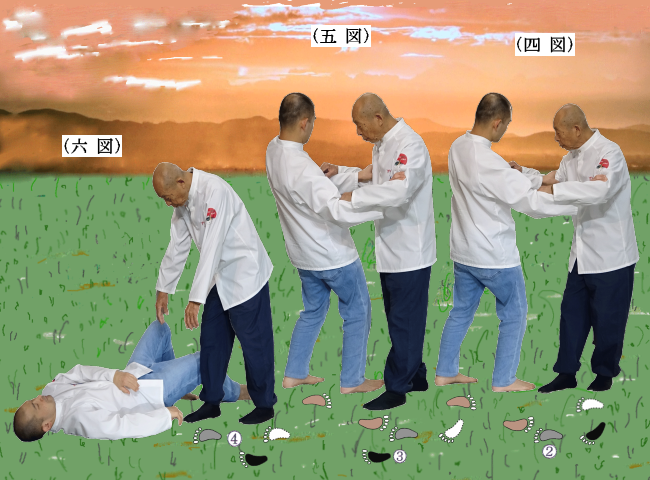

両腕押~立山返 Tateyamagaesi YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を力ずよく掴かまん

とする、

(捕方)その瞬間、両手を少し幅を広く回し開きながら

(二図) 受方の両腕を弱ににしながら下から当て

(三図) 千尋を描きながら左足を横へ開き

(四図) 受方の右小手を我が左小手で上方へ圧しながら

(五図) 右足を踏み出し受方を倒す。

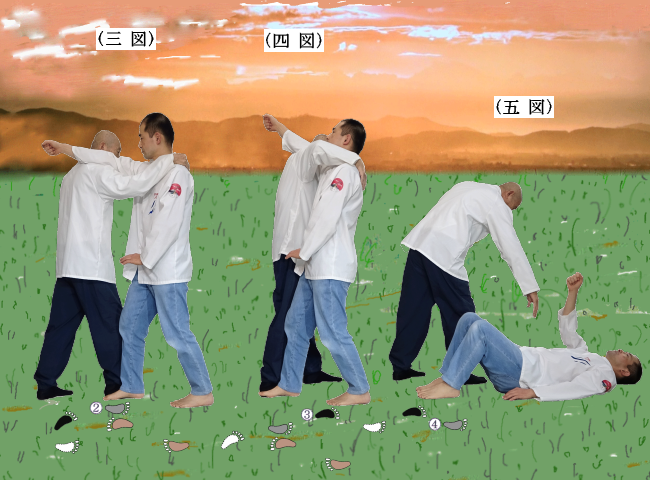

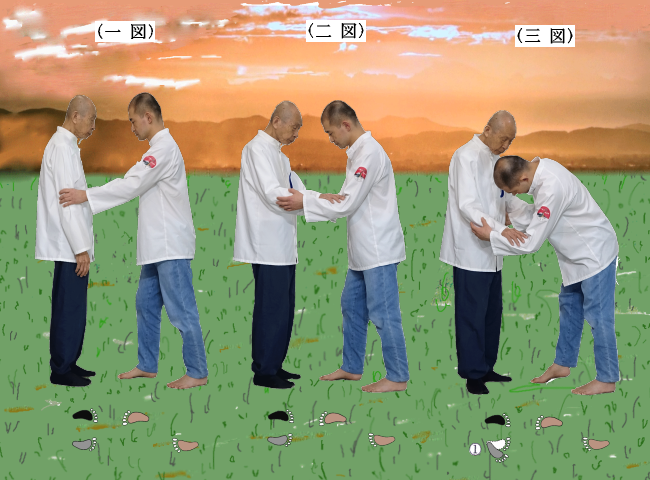

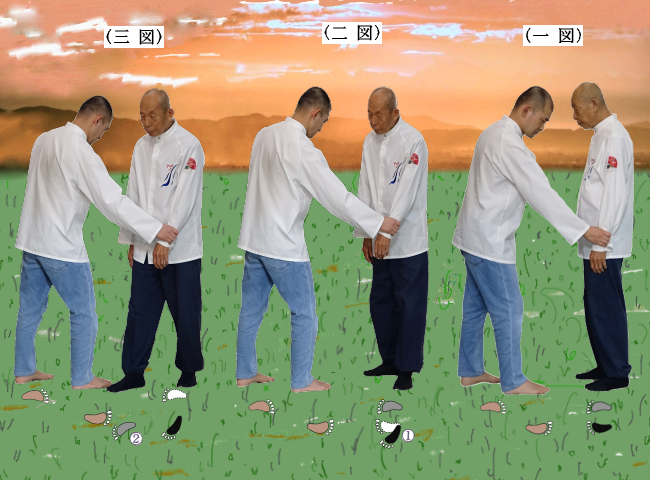

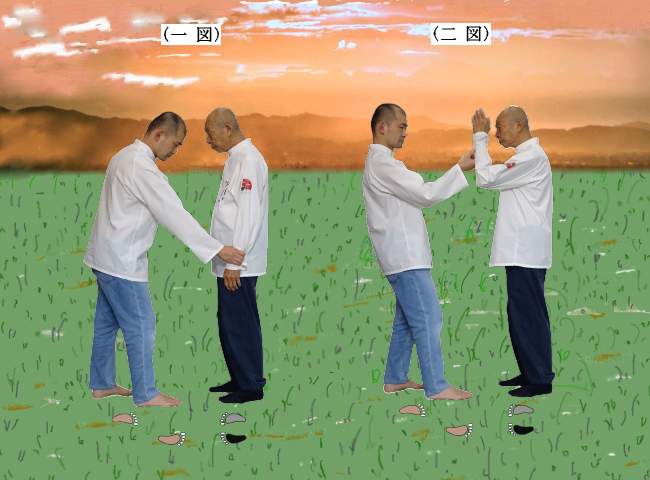

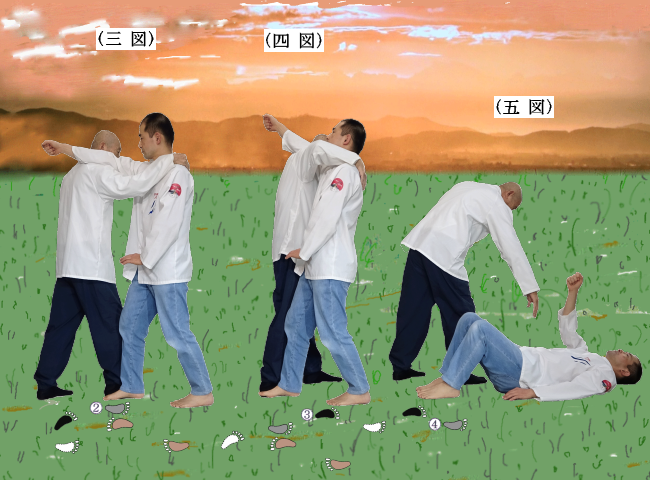

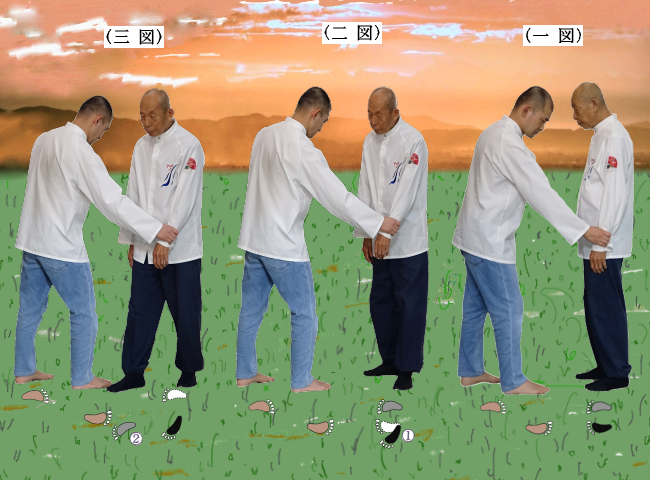

手首取~龍 谷 Ryukoku YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左手を取る、

(二図)(捕方)その瞬間、左肘を受方の右手の下から当てるよう

に跳ね上げ

(三図) 肘を引きながら左でを受方の右手の郄門を当て

(四図) 同時に引き小指と労宮で受方の右手首を掴み

(五図) 両膝を屈しながら受方の右手を左掌底で圧して我が左側

へ倒す。

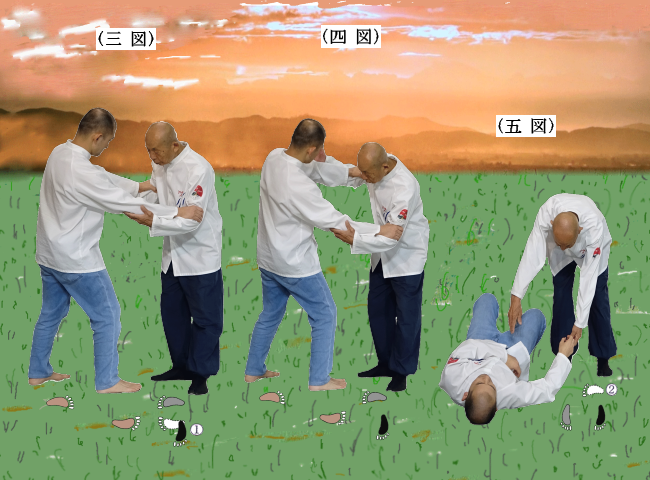

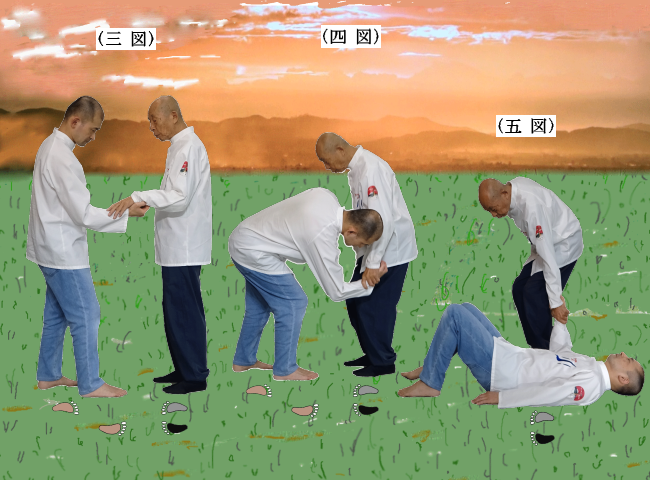

二連止め~鶴 頭 Kakutou YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の顔面を突く、

(捕方)その瞬間、左足を右足の内側に寄せ

(二図) 早や受方は左拳で顔面を突くその瞬間に右足を前

に踏み込みながら右鶴拳で受方の左拳を下から跳

ね上げ

(三図) 肘を引きながら右魂抜手を受方の胸へ当て

(四図) 掌で霞を掛けながら腹部に下がり

(五図) 指先を腹部に差し込み受方を我が前下へ倒す。

二連止め~小手落 Koteotosi YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の顔面を突く、

(捕方)その瞬間、左足を右足の内側に寄せ

(二図) 右足を踏み込みながら右受方の腹部に右手魂抜手

で当て

(三図) 早や左拳で中段突き来たるを右小手で受方の左拳

を下方へ圧しながら

(四図) 右魂抜手で受方の腹部へ差し込み

(五図) 受方を我が前下へ倒す。

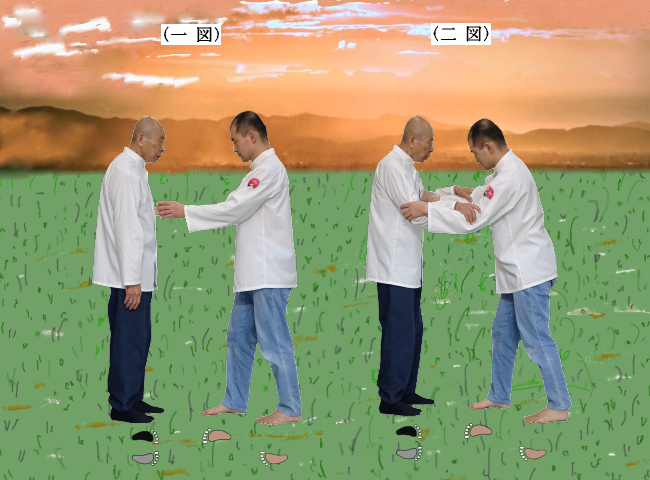

上腕を取らんと~牡 丹 Botann YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の上腕を取らんとする、

(捕方)其の瞬間、体を左側に開きながら受方の右手を捌

き同時に左手を上方へ上げて受方の右手を捌き

(二図) 右手を受方の右手の上から当

(三図) 両膝を屈しながら受方の右手を圧する。

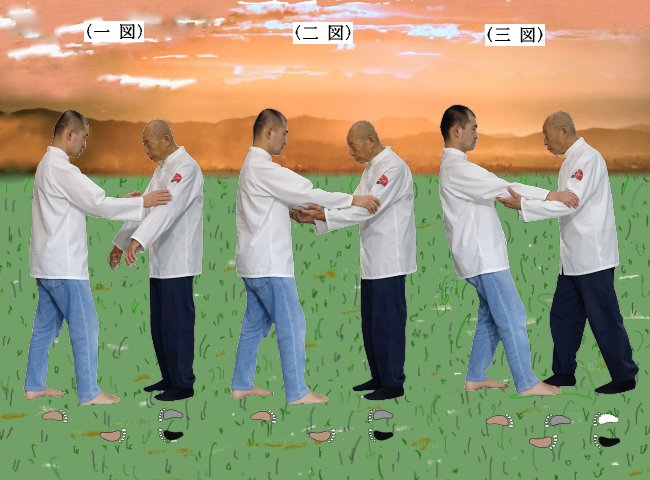

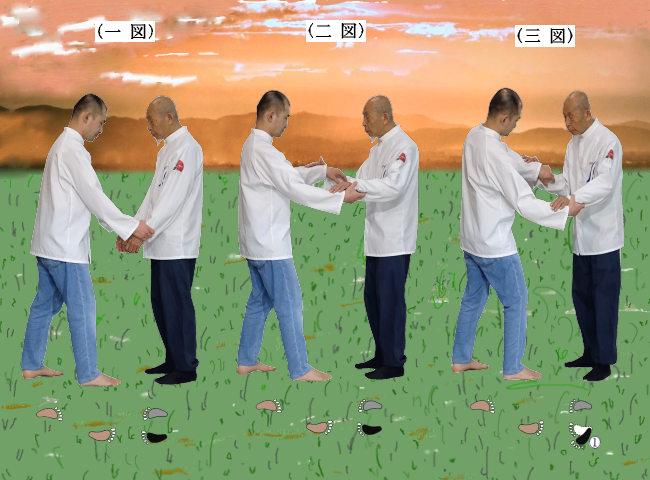

両腕を押さんと・谷 風 Tanikaze YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を力ずよく掴かまん

とする、

(捕方)その瞬間、両手を少し幅を広げながら回し上げ

(二図) 受方の両肘の下へ我が両手を弱にしながら両掌底

を当て

(三図) 後は歩きながら受方をコントロールする更に好み

の象りで投げる。

両腕を取らんと・浮 沈 Futinn YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を力ずよく掴かまん

とする、

(二図)(捕方)早や千尋を描きながらも右手を受方の左手の内側

から左手を外側から両肘関節に当て

(三図)左足を横へ開きながら受方の左手を右手で圧し同時に左手

で受方の右手を下から上方へ上げ

(四図)左足を右足の内側へ進めながら

(五図)右手を回し下ろしながら受方を倒す。

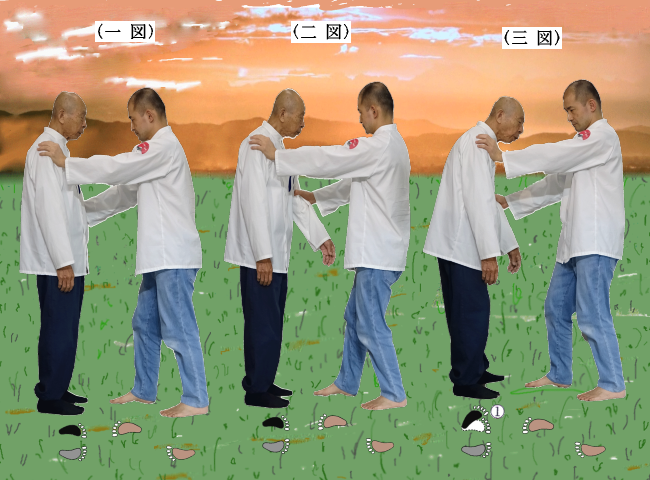

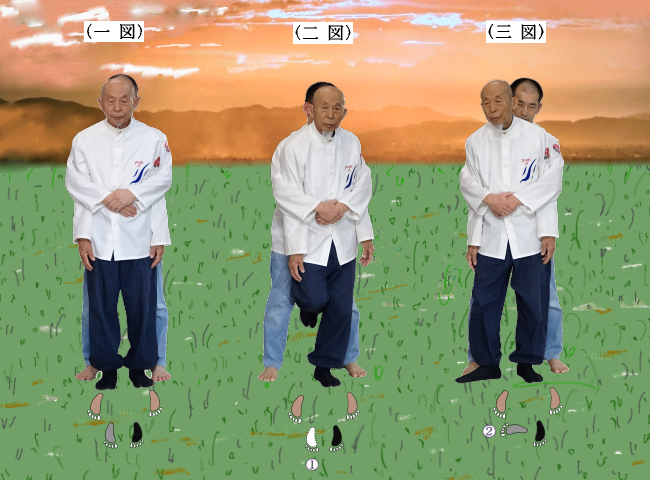

背後から抱える・釣鐘中 Turiganeate YouTube

(一図)(受 方)捕方の背後から両手で抱えて締める、

(二図)(捕 方)早や右足で受方の釣鐘を蹴り当て

(三図) その足を受方の右足の前に横にして下ろし

(四図)我が右足の親指の前に左足の親指を90度で合わせ

(五図)次に左足の踵の後に右足先を付け(四の巡り)

(六図)右足を平行立に直して受方を落とす。

(七図)倒れた受方の左手を左手で取り後は抱虎で極める。

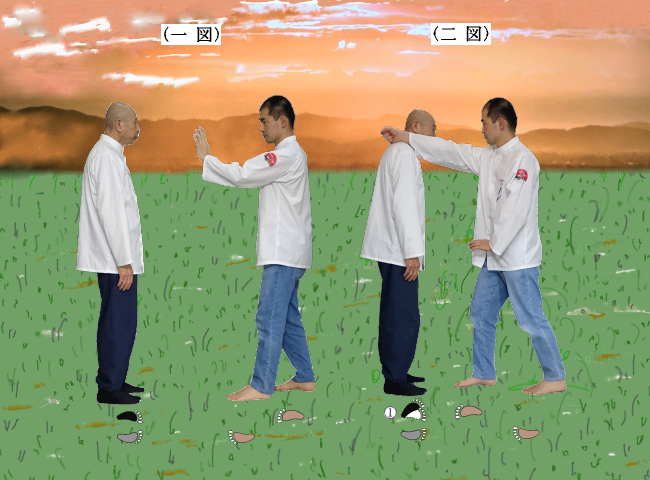

上段突き・羽 衣 Hagoromo YouTube

(一図)(受方)捕方は自然体で受方は左構え、

(二図)(捕方)その瞬間左足を左に開きながら受方の右拳を捌き

(三図)右足を受方の右側へ踏み込みながら右小手を受方の右胸に

当て同時に右掌を右肩に当て

(四図)左足を進めながら右肘を上方へ上げ受方の背中から腰に向

けて差し込み

(五図)右足を踏み込み受方を我が前下へ倒す。

腕を取る・真 砂 Masago YouTube

(一図)(受方)捕方の左腕を取る、

(捕方)その瞬間、千尋を描きながら右手で受方の左腕を

掬い同時に左腕を掴む受方の右肘の下へ左掌底を

振り当て

(二図) 右足を開きながら受方の右腕を上方へ上げ受方の

左手を同時に引き

(三図) 右足を半歩踏み出しながら受方を倒す。

無象之“象”

無象之“象”とは、相対的に物事を行い、人間の持つ感性や発想力

が、アート(舞)スポーツ(象り)を融合させ私たちが進化するこ

とができる唯一の“太極舞”その象りの始めが“千尋”である。

という観点から“千尋”の母なる“玄”にスポットを当ててみた。

柔道はパワーで形を作り“やわら”と言っているが、その形は固く互

いに重力に向かって戦っている。

その中の形の一つは空気投という形がある。

押せば引け、引けば押せという、これを繰り返し、タイミングを合

わせて投げているが、そのタイミングが合った時が空気投という技

になっている、だから互いにタイミングが合わないときは空気投げ

は成立しない。

しかし“太極舞”は形も技もない、景色を舞う“象り”だ。

そして、象りは慣性だからパワーにはならない、象りのエネルギー

は“玄”である“玄”のエネルギーはポテンシャル、ポテンシャルは呼

吸である。

そのポテンシャルを高め“象る”には、自らトレーニングに努めて励

むしかない。

そのポテンシャルの“玄”を道教の老子は道といっている。

道とは、形も、色も、実態もない無形のもので、宇宙に存在する精

神意志、意識、作用、更に、エネルギーと言った目には見えないが

存在しているもの、それは即ち、ダークマターだろうか?

しかし物事に見聞きする手がかりがなければ、人は其れを知ること

が出来ない。

しかし天地の動きは深遠で微妙なものであって、万物と共に推移し

常に変化して止まることがない。

“太極舞”もそのようで“玄”と言うエネルギーを使ってその宇宙の真

理を継承する小宇宙だ、だから体に手が触れられる前から象りが始

まっている。

その“象り”は核に住む“玄”が描く“千尋”で“千尋”は宇宙の真理を記

号で現したもので象水流の“太極舞”もその様なものだ。

その“千尋”は目には見えないが“玄”という呼吸から生じるエネルギ

ー重力と気に伴って作用するエネルギーだ。

だから相手の生地を掴む、または腕を掴むことはしない。

けれど相手の手を取ろうとした時は、相手が反応して堅くなって滞

るからその時は優しくつまむ!

摘まんだ手は道具だから、パワーを入れず肘で動作する、つまり肘

で小手を使って“象る”ということだ。

また相手を押そう引こうは力になるから、その押すときも又、肘で

小手を使って圧するだけ、引くときは肘を伸ばしてして引くだけ。

また、相手の作用を形にしないで“玄”のエネルギーで“千尋”を描く。

勿論、生地は掴まない、また相手を押そう、引こうとも思はない緩

急遅速も考えない、更に機械的行動も総てしない。

それらのことは、気で感じるものである。

しかし、気は形がないから見ることは出来ないから、気を専らにせ

ず、その情景の在り方に意識を集中しない、その状態はテレビを見

ているときと同じ状態であり、周りの状況がまったく見えていない

事と同じである。

だから、意識を虚にして、体に訴えてくるものを感じて、その景色

を“象る”ひょっとしたら心かな? それとも行動かな?

しかし、心なら心を象れば良い。また行動なら行動を象れば良い。

そのように“象り”は宇宙の原理である。

そのようであるから、体力の在る人は投げない、体力の在る人は少

し触れてやると自分で反作用を起こすから、自分で受けてもらうだ

けのこと。

そのように“象る”象法は相手のパワーを恐れず、自ら弱にしてその

景色を“象る”しかし、心が硬いと“象り”も硬くなるから舞う心が必

要だ、その“舞”(柔)の中に必ず(弱)を残すことが肝要である。

それが、無象の“象”即ち 舞心だ!

プロセスの始まりは“千尋”それが一次元で起こり、二次元で進行す

る(象り)三次元では結果となる。それも相手の景色を“千尋”で描

き、その景色の影を圧するのであるが、ただ千尋を描き、我が体を

重力と共に移動するだけで相手を倒す、これが 無象の“象”である。

千尋とは

宇宙の理が含まれる

形も音も

実体もない

それが即ち………無象之“象”なり

象り無き象り、何か変かね?

それは今まで、景色を“象った”姿であるが、“象る”千尋は、万物の理

にある。その万物の一つ、人間は背骨を地球の中心へ真っ直ぐにして

歩む(舞う)事が“無象之象”ただそれだけのこと。

その“無象之象”は千尋のエネルギーで無限の可能性があり、全身ど

こにも歪みもなく正しく歩む(舞う)ことは、全身の関節が交互に捻

られる事によって、体内のエネルギーが湧き上がる。

しかし、知っているだけでは“象る”エネルギーもなくただの人形。

それだから“無象之象”を数手、紹介する。

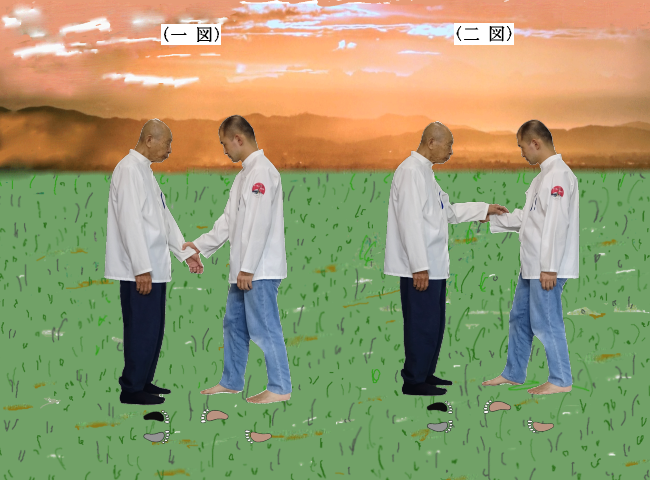

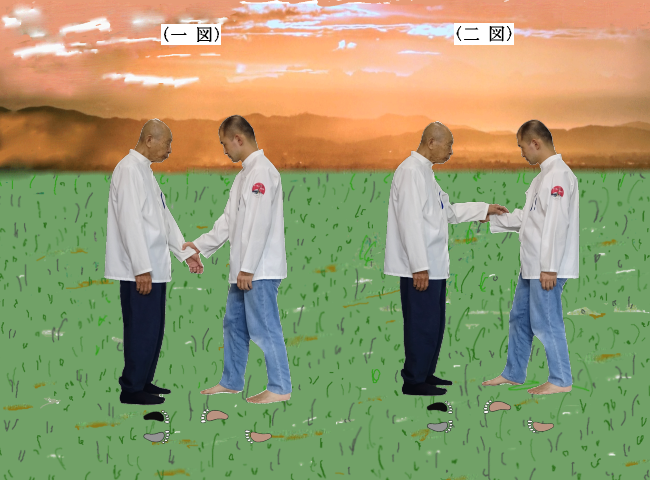

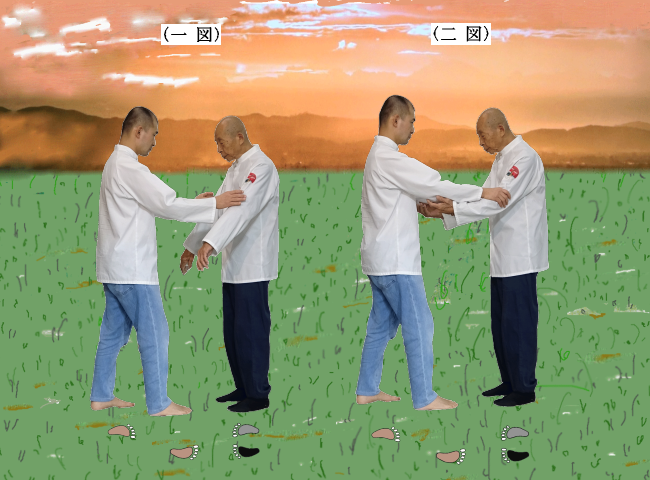

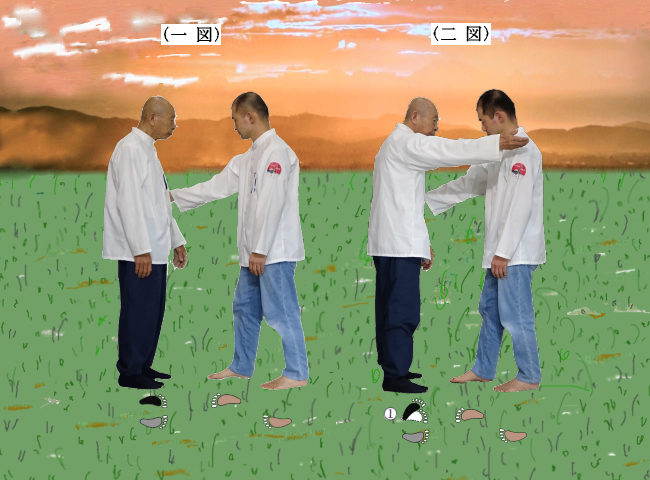

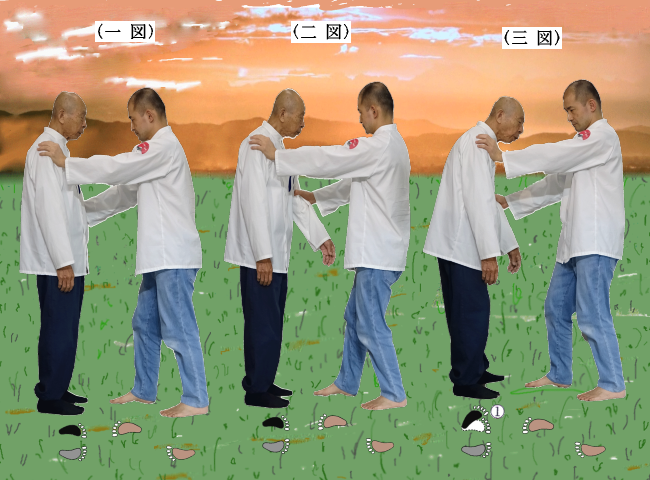

小手を取らんとする・蔦の茎 Tutano Miki YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左手を取らんとする、

(二図)(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら右足の後へ左足を退

き同時に左手で受方の右手を外側から掬い

(三図) 右足を浮かし同時に二星を描きながら右手を受方

の左肩に当て

(四図)右足を斜め前に進め

(五図)続いて左足を前に進め

(六図)更に右足の進め左手で持つ受方の右手を優しく緩めて受方

を倒す。

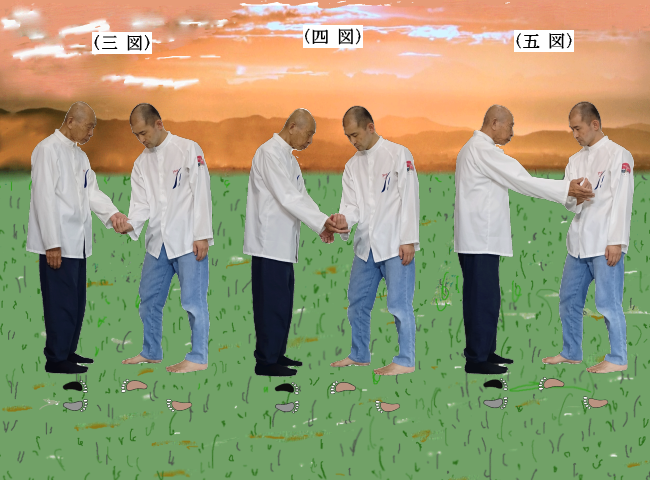

手首取・花の里 Hananosato YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左手を取る、

(二図)(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら左手を受方の右手の

内側から廻し上げ

(三図)小手に掛けながら左足を横に開き

(四図)右足を受方の右横へ進め

(五図)続いて左足を前に進め受方を倒して右足を進める。

手首取・梅の花 Umenohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左手を取る、

(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら左手を受方の右手の

外側か廻し上げて受方の右手に掛け

(二図) 左足を外側に開き

(三図) 千尋を描きながら

(四図)我が右足を受方の右足の外側へ踏み込み

(五図)左足を進めながら我が左手を外側へ捻り同時に

(六図)受方の右腕の内側へ差し込んで倒す。

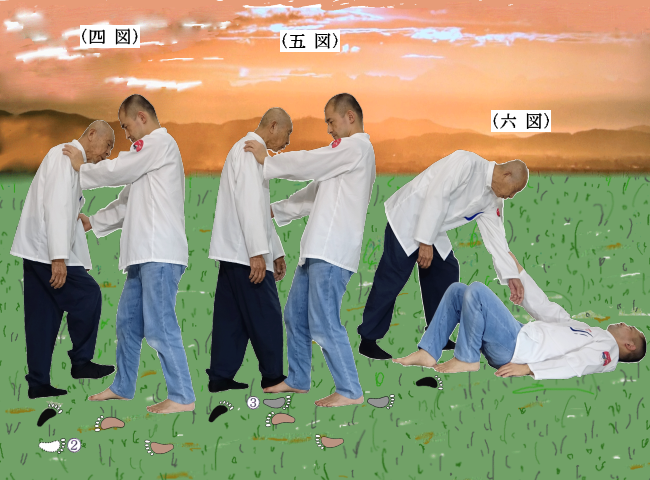

片腕取・滝の花 Takinohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左腕を取る、

(二図)(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら左足先を開き同時に

右手掌を受方の左側へ回し上げ

(三図)受方の左肩へ乗せながら(双子星)

(四図)右足を受方の右横へ進め

(五図)左足を進めて受方を倒す。

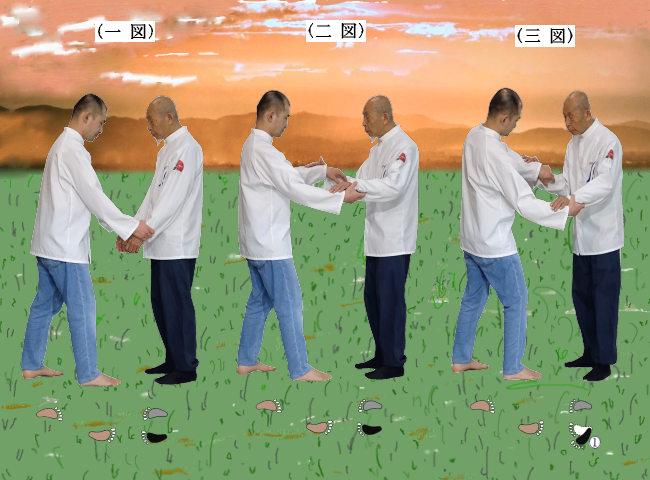

両手取 ・桃の花 Momonohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両手首を取る、

(二図)(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら左手を受方の両手の

間から右手を受方の左手の外側から同時に振り上

(三図) 我が両手を受方の両手首に上からかけ左足の踵を

軸にして右側へ開き

(四図)右足を受け方の左足の前に進め

(五図)続いて左足を斜め前に進め

(六図)更に右足進めながら我が両手を弱めて倒し左足を進める。

両腕を取らんと・雪の花 Yukinohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を力ずよく掴かまん

とする、

(捕方)早や右足を進め受方の胸尖へ右手先を当て

(二図) 掌手で受方を止め

(三図)右肘を緩めながら

(四図)竹符と同時に受方の胸尖から摺りおろして

(五図)指先で圧し受方を倒す。

両腕押さえ・空の花 Soranohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を抑える、

(二図)(捕方)其の瞬間、千尋を描きながら右手を受方の左手の

内側から肘に掛け左手を受方の右手の下から同時

に両肘に掛け

(三図) 右足を横に開き

(四図)左足を受方の左横へ進め

(五図)続いて右足を前に進め

(六図)更に左足を進め我が両手を緩めて倒し右足を踏み出す。

両肘衣を掴んで引く・波の花 Naminohana YouTube

(一図)(受方)右足を進めて両手で捕方の両肘衣を取って引く、

(二図)(捕方)其の瞬間、引かれながら両手を振り上げ(左手を

受方の右手の外側から右手を受方の左手の内側か

ら)

(三図)左足を斜め前に踏み出しながら左手を受方の右腕

に当て同時に右手を左肩に当て

(四図)右足を踏み込みながら

(五図)我が前下へ倒し、左足を進める。

腕と肩押へ・藤の花 Fujinohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の小手を抑え同時に左手で

肩を抑える、

(二図)(捕方)其の瞬間、双子座で千尋を描きながら左手を回転

させ

(三図) 左足を横に開き

(四図)腰で右千尋を描きながら右足を浮かして

(五図)踏み出し

(六図)左足を進めながら枝垂れて受方を倒す。

両腕を掴む・井の花 Inohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め両手で捕方の両腕を力ずよく掴かまん

とする、

(捕方)その瞬間、両手を少し幅を広げながら回し上げ

(二図) 受方の両肘の下へ我が両手を弱にしながら両掌底

を当て(この時息を吐きながら膝を屈する)

(三図) 左足を左に開き二星を描きながら左手を受方の右

腕に上から当て

(四図)同時に受方の左腕に我が右手を上から当てながら受方の右

側へ右足を進め

(五図)次に左足を進め

(六図)受方を倒し右足を進める。

諸手で胸を押す・霧の花 Kirinohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め諸手で捕方の胸を押さんとする、

(二図)(捕方)その瞬間、受方の両手の間へ千尋を描きながら右

手を振り上げ

(三図)受方の右肘の下に我が左手を当て同時に受方の左肘の上に

右小手を当て

(四図)右足を開きながら我が左肘で受方の右肘を上方へ上げ同時

に受方の左腕を我が右小手で下方へ圧し

(五図)左足を右足の内側へ踏み込み我が前下に倒す。

手首を掴む・遊の花 Yuunohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左手首を掴かむ、

(二図)(捕方)その瞬間、受方の右手の外側から千尋を描きなが

ら回し同時に左足を開く

(三図) 受方の右足の外側へ右足を踏み出し

(四図)左足を進め

(五図)右足を進めて体を枝垂れて

(六図)受方を倒し左足を踏み出す。

上腕を掴む・桜の花 Kikunohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左上腕を掴かむ、

(二図)(捕方)その瞬間、受け方の右手の外側から千尋を描きな

がら回し同時に左足を開く

(三図) 受方の右足の外側へ右足を踏み出し

(四図)左足を進め

(五図)受方の右膝に我が右膝を当てて

(六図)受方を倒し右足を踏み出す。

片腕を掴む・風の花 Kazenohana YouTube

(一図)(受方)右足を進め右手で捕方の左上腕を掴かむ、

(捕方)その瞬間、受方の右手の外側へ千尋を描きながら

回し同時に左足を開く

(二図) 受方の右側へ右足を踏み出しながら両手を振り上げ

(三図) 右手を受方の右肩に左手を受方の肘関節に同時に柔

らかく当てて受方を倒す。

トップページへ戻る